Les satellites d’observation météorologique au Brésil

Article de Luiz Augusto Machado, Nelson Arai[1], paru dans Le Rayonnement du CNRS[2].

Version abrégée, traduite par Christian Girault. Pour plus de détail, le lecteur pourra se reporter à la version complète, en portugais, publiée dans le même numéro ou ici.

Sommaire

Résumé

Cet article décrit de façon succincte les activités développées dans le domaine de la météorologie par l’Institut national d’études spatiales du Brésil. Il décrit brièvement l’utilisation des récepteurs ATP (Automatic picture transmission) qui ont permis, jusqu’à ce jour, de développer des produits opérationnels largement utilisés, pour le suivi du temps et du climat et les désastres naturels. Sont également présentés les satellites de collecte de données et les satellites CBERS (China Brazil Earth Resources Satellites), ainsi que le projet de satellite pour la mesure des précipitations et le nouveau super-ordinateur du Centre de prévision du temps et d’études climatiques. Les principales applications présentées sont celles qui comptent un grand nombre d’utilisateurs, dans l’agriculture (rayonnement solaire), la surveillance de l’environnement (feux et incendies), pour l’exposition solaire (indice ultraviolet) et pour la prévision du temps.

Abstract

This article describes the activities in the area of the utilization of satellites for meteorology at the National Institute for Space Research. It briefly describes the activities, since the beginnings, when receptors like ATP (Automatic Picture Transmission) were the only way to receive satellite images, up to operational products for use now in monitoring weather, climate and natural disasters. This article also describes the SCD satellites (Satélites de Coleta de Dados) and the CBERS satellites (China Brazil Earth Resources Satellites), the proposed satellite to measure precipitation and the new Supercomputer at the Centre for Weather Forecasting and Climate Studies. The products presented are those with a large community of users, for agriculture (solar radiation), environmental monitoring (fire detection), sun exposure (ultraviolet index) and the weather forecast (FORTRACC).

Les débuts

L’utilisation régulière d’informations obtenues par les satellites météorologiques a commencé au Brésil au début des années 1970 avec la réception automatique des données du satellite SMS par l’intermédiaire du dispositif ATP (Automatic Picture Transmission). Il s’agissait d’images de nature analogique qui étaient utilisées essentiellement pour l’analyse de la couverture nuageuse et pour le contrôle des bancs de nébulosité liés aux fronts de la Zone intertropicale de convergence et des zones de convergence de l’Atlantique sud. Ces efforts pionniers ont été menés à l’Institut national d’études spatiales de São José dos Campos.

Dans le courant des années 1980 et 1990, avec le lancement de nouveaux satellites et la construction de nouveaux systèmes de réception, un certain nombre d’institutions se sont dotées de la capacité de recevoir des données répondant à leurs besoins spécifiques. Cela a permis de faire des observations diurnes, à partir de différents canaux spectraux, et de construire des algorithmes capables d’inférer des paramètres comme l’albédo[3] et la température des divers types de nuages. Afin d’optimiser l’utilisation de ces informations, les techniques d’étalonnage, de mise en relief et d’animation des images sont alors devenues courantes.

En raison de la faible densité des stations météorologiques sur le terrain et de la grande étendue de la Fédération brésilienne, on a lancé en 1993 le Satellite de collecte de données (SCD) qui dessert la Plate-forme de collecte de données, installée pour compléter le réseau existant à l’époque. Cette même année 1993, a commencé à fonctionner le Programme de contrôle des feux et incendies, qui utilisait les informations fournies par les satellites météorologiques.

Les nouveaux développements et les projets

En plus du satellite de collecte de données, le Brésil a lancé, en 1999, en coopération avec la Chine, le satellite CBERS (China Brazil Earth Resources Satellite), destiné à l’étude des ressources naturelles. Aujourd’hui, après le lancement des satellites CBERS 2 et 2B, nous nous préparons au lancement du CBERS 3. Les données de ces satellites sont distribuées gratuitement, ce qui brise le carcan de la vente des images de satellites de télédétection.

En ce qui concerne la météorologie, le Brésil prépare un programme de mesure des précipitations. À l’heure actuelle, notre Institut travaille avec le Centre national d’études spatiales (France) pour évaluer la possibilité de réaliser ensemble un satellite qui fera partie de la « constellation GPM » (Mission de mesure des précipitations mondiales : Global Precipitation Measurement). Le Programme prévoit de plus une série d’expériences conduites dans plusieurs régions du Brésil dans le cadre du projet CHUVA (Pluie), qui vise à étudier les processus de formation des nuages et des précipitations et à construire un segment du satellite GPM.

|

| Figura 1: Sitios de medida do CHUVA Sites du Programme CHUVA (précipitations) |

Les processus physiques à l’intérieur des nuages sont une des composantes les plus mal connues du système climatique. La description de ces processus à l’aide des paramètres météorologiques conventionnels mérite d’être approfondie : des modèles numériques doivent décrire avec précision les types et les caractéristiques des hydrométéores, les profils de libération de la chaleur latente de la vapeur d’eau, le bilan radiatif, la pénétration de l’air dans le nuage... Un autre aspect important est l’estimation du volume des précipitations. Les nuages chauds, responsables d’une grande partie des pluies dans les tropiques, principalement sur les régions côtières, ont été jusqu’ici peu étudiés. Ce Programme permettra des expérimentations sur le terrain à partir de sept sites ayant des régimes de précipitation différents (Figure 1 ). Les expériences utiliseront des radars, des radiosondes et divers autres instruments.

Le Brésil ne possède pas encore de satellite météorologique mais il travaille depuis déjà quelques années à la préparation d’un programme prévoyant le lancement de satellites géostationnaires météorologiques et de communication[4].

L’Institut national d’études spatiales (INPE) compte aujourd’hui toute une gamme de produits opérationnels qui ont été développés ou adaptés au Brésil et qui répondent à une large demande. Ces produits sont élaborés par le Centre de prévision du temps et des études climatiques (CPTEC), le plus important Centre de météorologie d’Amérique du Sud.

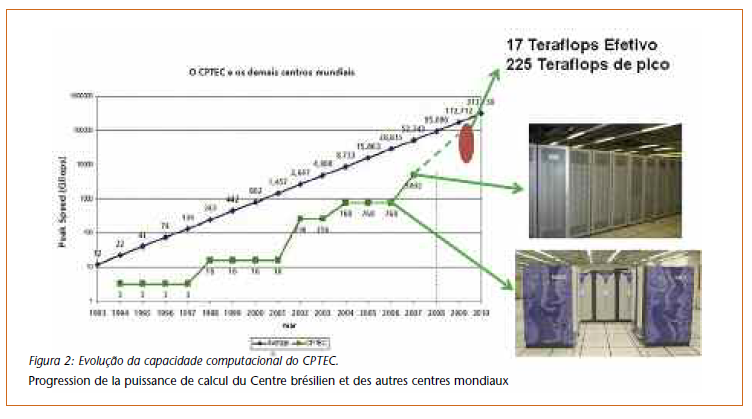

Le CPTEC est en train d’installer un nouvel ordinateur qui permettra d’améliorer la qualité des prévisions météorologiques et d’investir dans la modélisation de scénarios climatiques pour la Région Amérique du Sud et le globe dans son ensemble. La vitesse de pointe de traitement des données, 244 teraflops par seconde, est supérieure à celle de la majorité des machines en fonctionnement actuellement. Quand ce superordinateur sera installé, il sera l’un des cinq ordinateurs les plus puissants du monde, parmi ceux dédiés aux applications météorologiques, climatiques et aux études d’environnement. La Figure 2 montre l’évolution de cette capacité de calcul.

Cet équipement permettra la production de données plus fiables dans divers domaines, en particulier pour :

- l’amélioration de la prévision numérique du temps, les prévisions climatiques, la qualité de l’air et les applications associées.

- la production de connaissances scientifiques et le développement des recherches sur le système climatique global.

- l’amélioration des pronostics pour les événements climatiques et météorologiques extrêmes, qui sont la cause du déclenchement de catastrophes, et le développement de « modèles » pour ces désastres naturels (glissements de terrain, inondations, sécheresses…).

|

| Figura 2: Evolução da capacidade computacional do CPTEC.

Progression de la puissance de calcul du Centre brésilien et des autres centres mondiaux |

Les applications des satellites

Au sein du Centre, une Division des satellites et des systèmes environnementaux gère une série d’applications [5] qui correspondent à trois axes de recherche.

Le premier axe concerne le rayonnement dans le système Terre - Atmosphère. Il s’agit d’étudier l’intensité du rayonnement et ses caractéristiques spectrales, afin d’évaluer les propriétés atmosphériques telles que la distribution verticale des températures, la concentration de différents gaz et des aérosols, les types et les propriétés des nuages, les flux de rayonnement au sol.

Le deuxième axe s’intéresse à la télédétection de l’atmosphère ; il a pour objectif la production de données et le développement de méthodes de détection satellitaire en vue du suivi des propriétés atmosphériques en temps réel, de la création de modèles numériques servant à des applications pour la gestion des bassins hydrographiques, la distribution de l’énergie électrique...

Le troisième axe est consacré à la télédétection de surface et se concentre sur le suivi des phénomènes environnementaux (température au sol et en mer, état de la végétation naturelle) et anthropiques (incendies, déboisement), qui ont un impact direct dans les domaines de la protection civile, de l’agriculture, de la pêche et de la gestion des ressources en eau. Ces données sont également très importantes pour évaluer l’interaction sol – atmosphère et sont incorporées dans les modèles numériques de prévision du temps et du climat.

Détaillons quatre exemples d’applications :

1- L’application FORTRAAC (FORcast and TRacking of Active Convective Cells).

L’application FORTRAAC s’appuie sur la détermination des trajectoires et des cycles de vie des systèmes convectifs de méso-échelle[6], afin de faire des prévisions à deux heures.

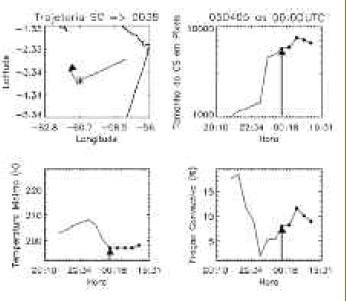

Elle utilise les images du satellite GOES, dans le canal infrarouge, pour extrapoler ces trajectoires à partir d’images successives. La Figure 3a montre un exemple de systèmes convectifs détectés le 5 avril 2005, dont l’un pénètre par l’État de Santa Catarina. Les couleurs correspondent à la phase du cycle de vie du système (rouge pour l’intensification, jaune pour la maturation et vert pour la dissipation). La Figure 3b montre l’évolution de ce système en termes de déplacement, de taille et d’intensité.

|

| Figura 3: (b) Evolução de um dos sistemas apresentados, em termos de deslocamento, tamanho e intensidade.

Maiores informações e produtos atualizados do FORTRACC podem ser vistos na página: http://sigma.cptec.inpe.lbr/fortracc. L’évolution temporelle d’un de ces systèmes, en termes de trajectoire, de surface couverte (pixels) et d’intensité. |

2- La mesure de l’indice ultraviolet

Cet indice pondère l’intensité du rayonnement ultraviolet par ses effets sur la peau humaine. Il est présenté selon l’échelle préconisée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l’exposition au soleil, depuis moins de 2 (effet faible), jusqu’à 11 (extrême). Sur le site du CPTEC sont disponibles des valeurs pour le Brésil et l’Amérique, avec des prévisions à cinq jours par ciel dégagé, et aussi toutes les demi-heures, en tenant compte de la nébulosité.

3- La mesure du rayonnement solaire

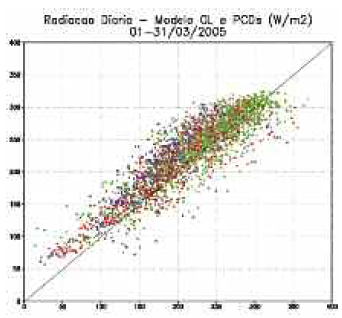

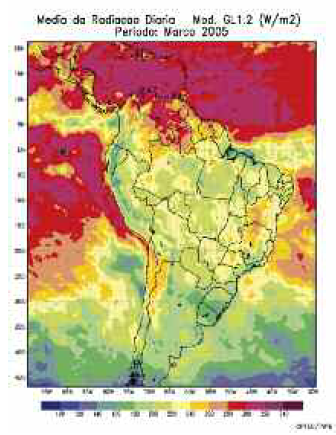

Le modèle d’analyse « GL » est appliqué aux images haute résolution du canal visible du satellite GOESE (un pixel correspond approximativement à 4 km). La Figure 4a montre la distribution du rayonnement solaire journalier sur l’Amérique du Sud pour le mois de mars 2005. Le niveau de détail obtenu par cette méthode d’interpolation est clairement supérieur à celui fourni par un réseau au sol. La Figure 4b présente les valeurs journalières obtenues par le modèle, toujours pour mars 2005, comparées à celles fournies par le réseau de près de 100 stations automatiques.

4- Le suivi des feux et incendies

Le suivi des feux et incendies et l’estimation des risques associés sont très importants pour le Brésil. Ces activités ont été développées à l’INPE dès le milieu des années 1980 (SETZER, A. W. et PEREIRA, M. C. 1986). Pour assurer ce suivi, des informations sont produites et distribuées toute la journée, comportant les coordonnées géographiques des feux, des cartes de risque pour la végétation, des photogrammes et des alertes par courrier électronique adressées aux Unités de conservation intéressées. La diffusion de ces informations sur l’Internet a lieu environ trois heures après la détection.

|

| Figura 4: a) Distribuição de irradiância média diária (escala mensal) para março 2005. Distribution du rayonnement journalier moyen en mars 2005. |

Plus de 150 images fournies par les satellites sont traitées, chaque jour, spécifiquement pour la détection des feux de végétation. Nous estimons que nous arrivons à détecter 70 % des feux de dimension inférieure à 30 mètres. Les feux non détectés correspondent à des zones de couverture nuageuse ou à des reliefs particulièrement escarpés. Les coordonnées géographiques des feux sont conservées et disponibles sous divers formats. Ces données sont utilisées par les médias, les hôpitaux et centres de santé, les unités de lutte contre les incendies, les centres de protection de l’environnement… Les risques de feu sont calculés à partir de l’historique des précipitations dans les trois derniers mois, de la température maximum de l’air, de l’humidité de l’air, tout comme des types de végétation. A partir de ces données sont dessinées des cartes qui présentent les niveaux de risque pour toute l’Amérique du Sud. Il existe aussi des photogrammes qui présentent les prévisions heure par heure des risques du feu pour les cinq prochains jours.

Les pluies catastrophiques de Rio de Janeiro - Janvier 2011

|

Pendant la nuit du 11 janvier et la matinée du 12 janvier 2011, la partie montagneuse de l’État de Rio de Janeiro a reçu plus de 250 mm de pluie quasi ininterrompue. Plusieurs municipes comme ceux de Petrópolis, de Teresópolis et de Nova Friburgo ont souffert de dévastations catastrophiques, avec environ 800 décès et plus de 20 000 sans-abri. En comparaison avec les derniers événements extrêmes enregistrés au Brésil, comme ceux de la vallée de l’Itajai (Santa Catarina) en 2008, d’Angra dos Reis et d’Ilha Grande (Rio de Janeiro) ou de la destruction du centre historique de São Luis do Paraitinga (São Paulo) pendant l’été austral 2009 – 2010 ou encore ceux enregistrés dans les États d’Alagoas et de Pernambuco en 2010, ce désastre n’a pas été associé à des pluies intenses avec des nuages profonds mais à des pluies constantes de haute intensité, associées à des nuages chauds ou stratiformes. D’après l’article de Carlos Moura publié dans le Boletim Técnico du CPTEC, ce système a été causé par un courant passablement diffluent en altitude, situé sur l’État de Rio de Janeiro. Ce type de système entraîne une divergence en altitude qui provoque elle-même une convergence de la masse en superficie, ce qui crée les conditions pour la formation des nuages. Le principal système responsable de cet événement a été la présence d’une zone de convergence d’humidité, active précisément sur l’État de Rio de Janeiro. Ce système, combiné à une grande instabilité atmosphérique due aux hautes températures, à l’humidité de surface et à l’orographie locale (altitude relativement élevée et relief accidenté) a provoqué le maintien d’un système stationnaire sur cette région, causant des précipitations de plusieurs centaines de millimètres de pluie accumulée en 24 heures. Ce type de formation a toujours pour effet de produire de la pluie, une fois que l’humidité en advection est précipitée, sans qu’il y ait nécessité de développement de nuages dans une formation froide ou avec un profond déploiement vertical. Un autre facteur qui a contribué à la catastrophe a été le fait que la région avait déjà reçu des pluies supérieures à la moyenne pendant les jours précédant l’événement, ce qui a certainement contribué au ramollissement des sols et a donc facilité les glissements de terrain. Luiz Augusto Toledo Machado. |

Notes et références

- ↑ Chercheurs au Centre de prévision du temps et d’études climatiques (CPTEC) – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Cachoeira Paulista, São José dos Campos, État de São Paulo.

- ↑ Accéder à l'article, n° 56, juin 2011 p. 31-36.

- ↑ Albédo, la réflectance ou fraction de l’énergie solaire réfléchie vers l’espace

- ↑ Les caractéristiques de ces satellites sont indiquées dans un article publié dans le Boletim de la Revista Brasileira de Meteorologia (ARAI, N. et MACHADO L. A., 2009)

- ↑ Ces applications météorologiques sont décrites en détail dans l’article de SOUZA et alii (2005) et sont accessibles en activant le lien avec le site du CPTEC : http://satelite.cptec.inpe.br

- ↑ Ce terme désigne les cyclones, orages, etc, larges d’au moins 100 km et dotés d’une force de convection intense.