Diffusion de la science et création d’une culture scientifique

Sommaire

- 1 Perception publique de la science et de la technologie 2015 / Percepção pública da ciência e tecnologia 2015 (CGEE)

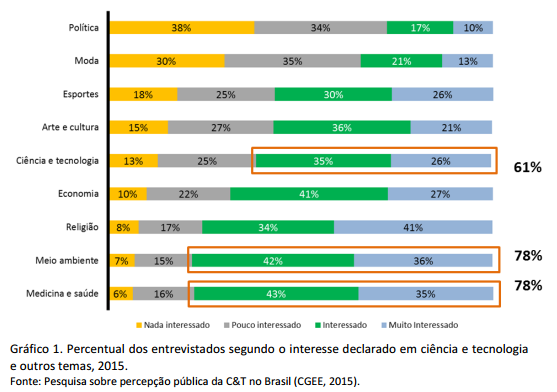

- 1.1 Pourcentage des personnes interviewées suivant leur intérêt en science et technologie et dans d'autres domaines

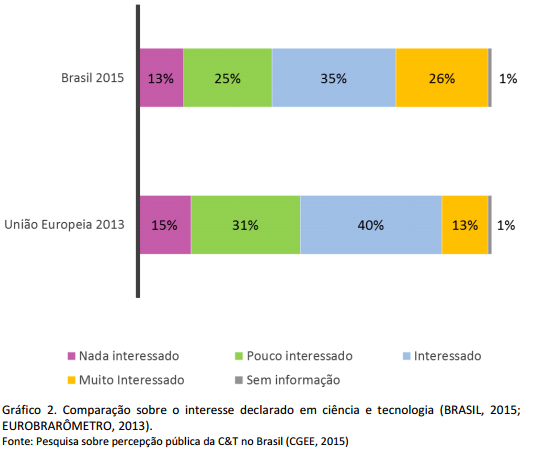

- 1.2 Comparaison des intérêts déclarés en science et technologie en Europe et au Brésil

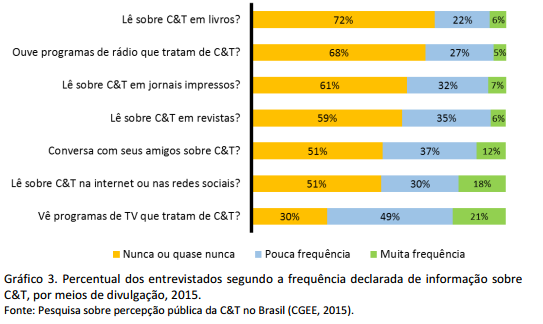

- 1.3 Pourcentage des interviewés selon la fréquence déclarée d’informations sur la science et la technologie répartie par moyen de diffusion (2015)

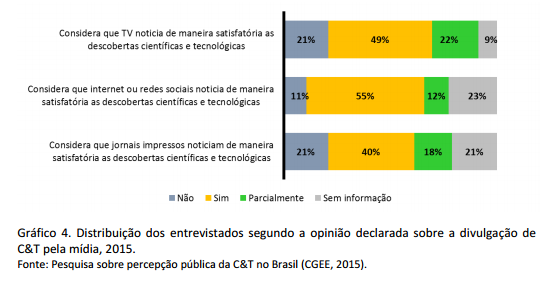

- 1.4 Distribution des interviewés, selon leurs déclarations, sur la diffusion sur la science et la technologie, par média (2015)

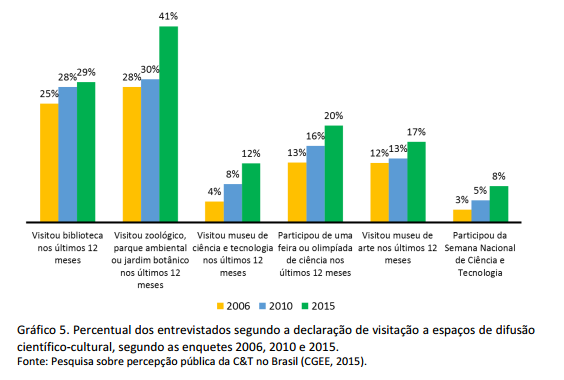

- 1.5 Pourcentage des interviewés, selon leurs déclarations, sur la fréquence de visite d’un espace de culture scientifique suivant les enquêtes de 2006, 2010 et 2015

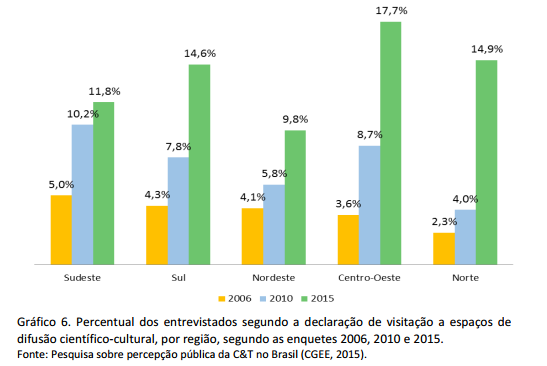

- 1.6 Pourcentage des interviewés selon leurs déclarations sur la fréquence de visite d’une espace de culture scientifique par région suivant les enquêtes de 2006, 2010 et 2015

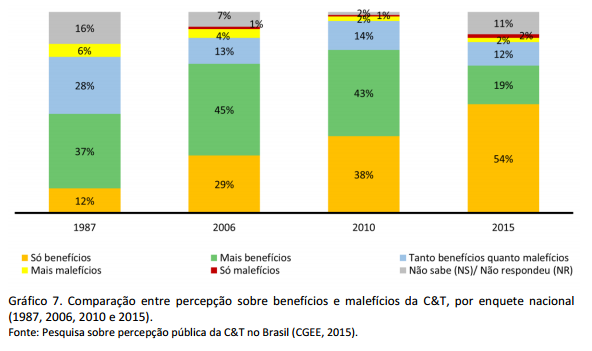

- 1.7 Comparaison des perceptions sur les bénéfices et dangers de la Science & Technologie entre les enquêtes nationales de 1987, 2006, 2010 et 2015

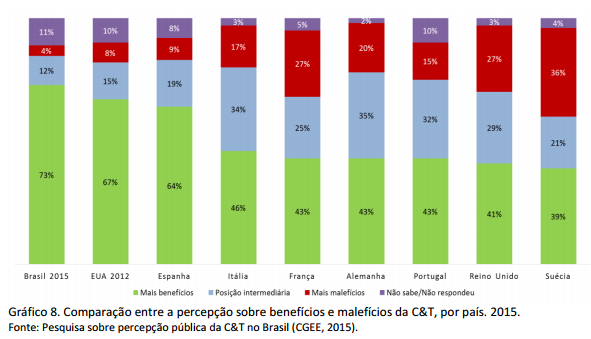

- 1.8 Comparaison des perceptions sur les bénéfices et dangers de la science et de la technologie par pays, en 2015

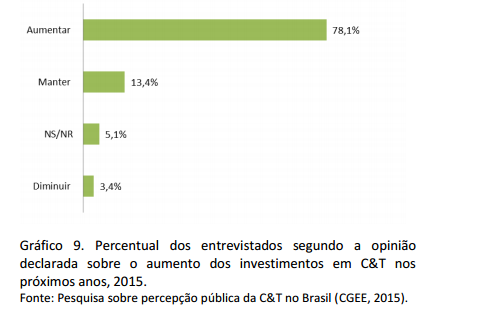

- 1.9 Pourcentage des interviewés selon leurs déclarations sur l’augmentation des investissements en science et technologie pour les prochaines années (2015)

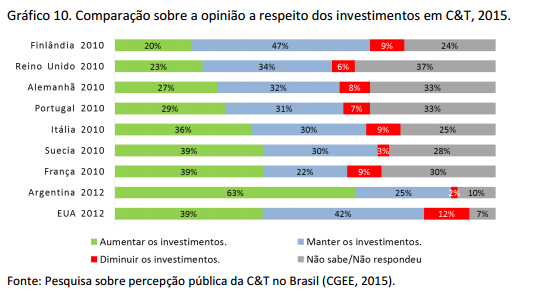

- 1.10 Comparaison de l'opinion sur l’augmentation des investissements en Science & Technologie pour différents pays

- 2 Synthèse du rapport du cercle France-Brésil de l'IHEST - 2011

Perception publique de la science et de la technologie 2015 / Percepção pública da ciência e tecnologia 2015 (CGEE)

Science et technologie du point de vue des brésiliens.

source :

- Percepção pública da ciência e tecnologia 2015 - Ciência e tecnologia no olhar dos brasileiros. Sumário executivo. Brasília: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos CGEE), 2015. Adriana Bardaro, Coordonadora do estudo.

- Centro de Gestão e Estudos Estratégicos CGEE

Les enquêtes sur la perception publique des sciences et technologies ont commencé aux USA en 1979. Le Brésil a fait sa première enquête en 1987 (MAST;CNPq;GALLUP), suivie de deux enquêtes quantitatives de grande ampleur en 2006 puis en 2010 coordonnées par le "Ministério da Ciência e Tecnologia". Cette enquête nationale d’opinion quantitative a été réalisé avec un questionnaire fermée ouvert proche des enquêtes précédentes . 1962 réponses ont été analysées.

Pourcentage des personnes interviewées suivant leur intérêt en science et technologie et dans d'autres domaines

Comparaison des intérêts déclarés en science et technologie en Europe et au Brésil

Pourcentage des interviewés selon la fréquence déclarée d’informations sur la science et la technologie répartie par moyen de diffusion (2015)

Distribution des interviewés, selon leurs déclarations, sur la diffusion sur la science et la technologie, par média (2015)

Pourcentage des interviewés, selon leurs déclarations, sur la fréquence de visite d’un espace de culture scientifique suivant les enquêtes de 2006, 2010 et 2015

Pourcentage des interviewés selon leurs déclarations sur la fréquence de visite d’une espace de culture scientifique par région suivant les enquêtes de 2006, 2010 et 2015

Comparaison des perceptions sur les bénéfices et dangers de la Science & Technologie entre les enquêtes nationales de 1987, 2006, 2010 et 2015

Comparaison des perceptions sur les bénéfices et dangers de la science et de la technologie par pays, en 2015

Pourcentage des interviewés selon leurs déclarations sur l’augmentation des investissements en science et technologie pour les prochaines années (2015)

Comparaison de l'opinion sur l’augmentation des investissements en Science & Technologie pour différents pays

Synthèse du rapport du cercle France-Brésil de l'IHEST - 2011

plus d'information sur le cercle France Brésil. Comment la France et le Brésil gèrent-ils l’accès de la population au développement technique et scientifique ? Comment motivent-ils leurs jeunes ? Comment les deux pays gèrent-t-ils / préviennent-ils les inégalités (fracture scientifique) ?

Indicateurs choisis

- Manifestations nationales de promotion de la recherche

- Institutions diffusion de la culture scientifique et technique (CCSTI, musées, bibliothèques)

- Réseau bibliothèques grand public / universitaires

- Documentaires / émissions scientifiques TV/Radio

- Bibliothèques numériques

- E-learning ; enseignement à distance

- Loisir scientifique; sensibilisation du (jeune) public vers filières scientifiques

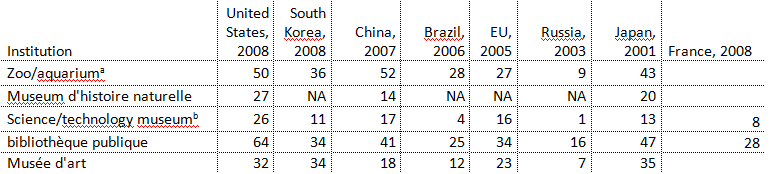

Visites dans des institutions culturelles ou de science informelle

Les chiffres donnés sont à considérer par pays/région (année la plus récente) - % de la population ayant été au moins une fois dans l'année dans les établissements suivants :<br\>

Source : NSF, Science and Engineering Indicators 2010.

Lecture : au cours de l'année citée, 4% des brésiliens se sont rendus au moins une fois dans un musée de science et technologie contre 16% des habitants de l'Union européenne

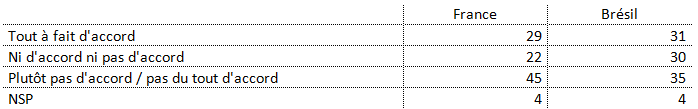

Science et foi religieuse

Etes-vous d'accord avec la phrase suivante : "on s'en remet trop à la science et pas suffisamment à la foi" ?

Sources : Enquête "Percepção Pública da Ciência e Tecnologia no Brasil-Resultados da enquete de 2010", MCT/2010 ; Enquête "La science et la technologie", Eurobaromètre/Commission européenne, 2010

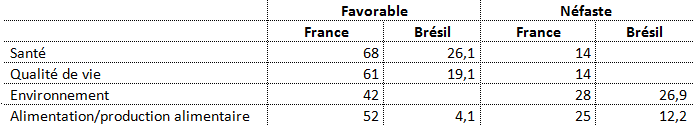

Visions de la science

La science est-elle favorable/néfaste sur les thématiques suivantes ?

Sources :

- Enquête "Percepção Pública da Ciência e Tecnologia no Brasil-Resultados da enquete de 2010", MCT/2010

- Sondage Institut CSA/MESR - 2007 - "Les Français et la science"

D'une façon générale, les brésiliens considèrent que la science apporte plus de bénéfices que d'effets négatifs (46%), en hausse par rapport à 2006. Cependant, la part de ceux qui considèrent que les effets néfastes sont supérieurs aux effets positifs augmente également entre 2006 et 2010 (4% vs. 2,5%)

Accès aux bibliothèques

89,1% des villes brésiliennes sont équipées d'au moins une bibliothèque publique en 2006 (source : Ibge/Mec, 2006)