Chanson de Roland/Manuscrit d'Oxford/Laisse II : Différence entre versions

(→Notes (version de Léon Gautier)) |

(→Transcription et traduction par Léon Gautier) |

||

| Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||

| colspan='4'|{{LaisseRoland|2|II}} | | colspan='4'|{{LaisseRoland|2|II}} | ||

|- valign='top' | |- valign='top' | ||

| − | | style="text-align: right; font-size: 80%; color: rgb(0, 0, 136);padding-right:10px;"|10 | + | | style="text-align: right; font-size: 80%; color: rgb(0, 0, 136);padding-right:10px;"|<span id="Vers 10">10</span> |

|Li reis Marsilies esteit en Sarraguce : | |Li reis Marsilies esteit en Sarraguce : | ||

| | | | ||

Version du 15 juillet 2022 à 23:24

Feuillets, Laisses, Catégories (laisses), Concordances I  Laisse II Laisse II  III III |

Sommaire

Dans le manuscrit d'Oxford

|

La laisse II est contenue sur le premier feuillet (1 recto ) du manuscrit d'Oxford. Elle démarre à partir de la lettrine L (en rouge). Plus précisément à partir du dixième vers. |

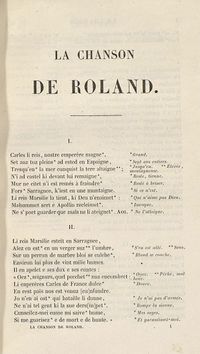

Transcription et traduction par Léon Gautier

II | |||

| 10 | Li reis Marsilies esteit en Sarraguce : | Le roi Marsile était à Saragosse. | |

| Alez en est en un verger suz l’umbre ; | Il est allé dans un verger, à l’ombre ; | ||

| Sur un perrun de marbre bloi se culchet, | Sur un perron de marbre bleu se couche : | ||

| Envirun lui plus de vint milie humes. | Autour de lui sont plus de vingt mille hommes. | ||

| Il en apelet e ses dux e ses cuntes : | Il adresse alors la parole à ses ducs, à ses comtes : | ||

| 15 | « Oez, seignurs, quel pecchet nus encumbret : | « Oyez, seigneurs, dit-il, le mal qui nous accable : | |

| « Li emperere Carles de France dulce | « Charles, l’empereur de France la douce, | ||

| « En cest païs nus est venuz cunfundre. | « Pour nous confondre est venu dans ce pays. | ||

| « Jo nen ai ost ki bataille li dunet, | « Plus n’ai d’armée pour lui livrer bataille, | ||

| « Ne n’ai tel gent ki la sue derumpet. | « Plus n’ai de gent pour disperser la sienne. | ||

| 20 | « Cunseilez mei, cume mi saive hume ; | « Donnez-moi un conseil, comme mes hommes sages, | |

| « Si me guarisez e de mort e de hunte. » | « Et préservez-moi de la mort, de la honte. » | ||

| N’i ad païen ki un sul mot respundet | Pas un païen, pas un ne répond un seul mot, | ||

| Fors Blancandrin de l’ castel de Val-Funde. | Aoi. | Excepté Blancandrin, du château de Val-Fonde. | |

Transcription commentée de Francisque Michel

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

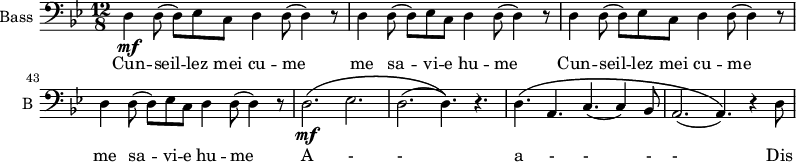

Version musicale de Gilles Mathieu

Mise en musique du vers 20 dans le deuxième mouvement de la composition de Gilles Mathieu.

- Mesures 40 à 47

Notes (version de Léon Gautier)

Vers 10. — Marsilie. O. — V. notre note sur la règle de l’s (vers 1), à laquelle désormais nous ne renverrons plus notre lecteur.

- 12 ##

Vers 12. — Bloi. Nous avons traduit par bleu. Le sens de ce mot a été très-discuté, et l’on a surtout hésité entre les deux sens de bleu et

- 12 ##

de blond. C’est M. Génin qui a le plus vivement soutenu la première opinion (Roland, p. 340 et suiv.) ; c’est M. E. Gachet qui a le plus longuement motivé la seconde. (Glossaire du Chevalier au Cygne, pp. 626, 627.) Les arguments de M. Génin nous paraissent difficilement réfutables.

═ Perrun nous paraît signifier un large bloc de marbre plutôt qu’un « perron » dans le sens actuel de ce mot.

- 13 ##

Vers 13. — Lui. Dans tout le texte d’Oxford, il y a entre li et lui une distinction précise. Li n’est jamais employé que dans le sens strict du datif latin illi. Lui, au contraire, est employé : 1° comme régime direct : Mais lui meïsme ne volt metre en ubli (v. 2382) ; Lui e altrui travaillent e cunfundent (v. 380) ; Se lui lessez (v. 279) ; Pur lui afiancer (v. 41), etc. 2° Comme régime indirect : Aiez merci de lui (v. 239), etc. 3° Avec toutes les prépositions : L’anme de lui (v. 1510) ; pur lui (v. 842) ; vers lui (v. 958) ; en lui meïsme (v. 1036) ; devant lui (v. 4) ; entur lui (v. 2090) ; envirun lui (v. 13) ; encuntre lui (v. 376).

═ Milie. — Milie vient de millia ; mil vient de mille. ═ On dit mil pour un seul millier ; milie pour plusieurs. ═ Mil a, de plus, un sens indéterminé : En la grant presse mil colps i fiert e plus (v. 2090). D’une part, nous trouvons : Mil chevalers (v. 2442) ; mil Sarrazins (v. 2071) ; mil hosturs (v. 31), etc. ; et de l’autre : IIII.C. milie en ajustet (v. 851) ; XX milie Francs (v. 789), etc. ═ Milie s’emploie en outre substantivement : XV. milies de Francs (v. 3019), etc.

- 15 ##

Vers 15. — Seignurs. La « Théorie du vocatif » est assez difficile à établir d’après le texte d’Oxford. Il y avait évidemment confusion dans l’esprit de notre scribe et dans les idées de son temps. Tantôt le vocatif est admis à suivre la règle du cas sujet, tantôt celle du cas régime, et cela tour à tour et pour les mêmes mots. Ainsi l’on trouve à côté des formes-régimes : Ami, rei, Marsilie, Tierri, Pinabel, etc., les formes-sujets : Amis, reis, Deus, gentilz, amiralz, dreiz, chers, cumpainz, etc. Même anomalie au pluriel. À côté des formes-régimes : Seignurs, baruns, etc., on trouve les formes-sujets : Paien, chevaler, Franc, etc. Le même désordre, d’ailleurs, règne dans tous les textes du moyen âge, à tel point que M. Barstch a pu dire, dans la Grammaire qui suit sa Chrestomathie de l’ancien français : « Le vocatif singulier de la 2e déclinaison romane tantôt a, tantôt n’a pas d’s. » (P. 479.) Il importait toutefois, pour dresser notre texte, d’en arriver à une loi plus précise. Or, d’après la grande majorité des exemples fournis par notre manuscrit d’Oxford, il est certain qu’ici comme ailleurs, le scribe et son temps se réglaient vaguement sur l’orthographe latine. Quand le vocatif latin n’a pas d’s, en général (je dis, en général, et non

Concordances et compléments

Cette laisse est alignée avec :

- la laisse II du Manuscrit de Châteauroux (qui contient 4 vers complémentaires)

Cette laisse est reprise dans :

Voir aussi

- Notes

- ↑ Version numérique copiée de WikiSource :

- Sources

- https://fr.wikisource.org/wiki/Page:Gautier_-_La_Chanson_de_Roland_-_2.djvu/21

- https://fr.wikisource.org/wiki/Page:Gautier_-_La_Chanson_de_Roland_-_2.djvu/22

Sur ce wiki :

- la catégorie : Chanson de Roland, laisse II