Collection ALS/1911/Cuif oïdium

Société des sciences naturelles de Strasbourg // Société des sciences de Nancy // Académie lorraine des sciences |

L'oïdium du chêne

Action du soufrage en pépinière

|

L'oïdium du chêne

Début en mode texte

L'OÏDIUM DU CHÊNE

Action du soufrage en pépinière

Par M. E. CUIF

Il est bien certain que les forestiers ne peuvent songer à combattre l'oïdium sur tous les chênes de la forêt. Il y a là une impossibilité matérielle.

M. le professeur Vuillemin a cru , d'ailleurs, pouvoir les rassurer

à cet égard. L'oïdium du chêne aurait un ennemi, naturel dans un

Cicinnobolus champignon appartenant à la famille des Sphœropsidés.

- « L'installation spontanée du Cicinnobolus sur l'oïdium du chène », dit M. le professeur Vuillemin, est susceptible de mettre un frein naturel à la propagation et à la persistance de la maladie du blanc. Les forestiers peuvent laisser aux agents nalurels le soin d'attaquer de front l'oïdium, se bornant à les seconder par les mesures hygiéniques qui sont du ressort habituel de la sylviculture. » (Revue des Sciences, 15 octobre 1910.)

Mais il est un cas où le forestier est moins sylviculteur qu'horticulteur: c'est lorsqu'il élève, dans des pépinières plus ou moins importantes, des plants destinés à des travaux de boisement.

Le forestier doit-il alors s'en remettre aux agents naturels du soin d'arrêter les maladies parasitaires ? Certes non, car ici tous les procédés de lutte employés par les jardiniers deviennent matériellement applicables. D'autre part, au point de vue économique, les dépenses engagées en remèdes peuvent en général se trouver largement récupérées dans la suite.

Voilà pourquoi, des que la présence du blanc du chêne fut

![]() [103]

remarquée pour la première fois dans la forêt domaniale d'Amance (Meurthe-et-Moselle), vers la fin du printemps 1908, notre premier soin fut de chercher à préserver des atteintes du champignon les plants de la pépinière dite de l’Étang de Brin, d'où l'on tire, annuellement, environ 40.000 chênes de cinq ans.

[103]

remarquée pour la première fois dans la forêt domaniale d'Amance (Meurthe-et-Moselle), vers la fin du printemps 1908, notre premier soin fut de chercher à préserver des atteintes du champignon les plants de la pépinière dite de l’Étang de Brin, d'où l'on tire, annuellement, environ 40.000 chênes de cinq ans.

Il était tout indiqué de s'adresser au remède employé avec tant de succès, depuis plus d'un demi-siècle, contre l'oïdium de la vigne, c'est-à-dire au soufrage. Toutefois, appliqué trop tardivement, le traitement de cette première année ne fut pas couronné de succès.

L'expérience méritait d'être reprise.

En 1909, les 2 et 3 juin, avant l'apparition de la maladie, du soufre-naphtaline fut répandu avec un soufflet spécial dans tous les carrés de la pépinière garnis de chênes, en procédant par bandes alternes, les unes soufrées, les autres non traitées et destinées à servir de témoins.

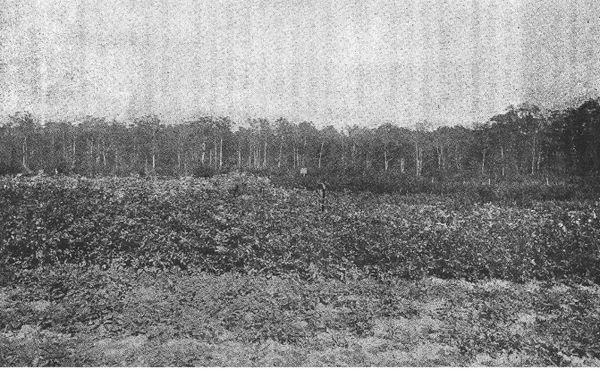

On répéta la même opération à deux autres reprises, fin-juillet et mi-août. L'efficacité du traitement fut alors complète. Rien ne le prouve mieux que la photographie ci-jointe, prise en octobre 1909, où l'on voit côte à côto, à droite et à gauche d'une canne servant de repère, les chines non traités d'une part, les chênes traités de l'autre. Sur les premiers, l'extrémité des pousses, après avoir été blanchie par l'oïdium, est devenue noire, a cessé de s'accroître et finalement s'est desséchée. Il en est résulté une perte d'accroissement en hauteur comprise entre 15 et 25 centimètres, attestée par la taille des sujets que les trois soufrages successits ont préservés du mal.

Après un tel résultat, il n'y avait plus à hésiter, et, en 1910, tous les chênes de la pépinière de l'Étang de Brin furent soufrés avec de la fleur de soufre sublimé à trois époques différentes, fin mai et au début de chacun des inois de juillet et d'août. Grâce à ces traitements préventifs, la maladie ne se développa pas dans la pépinière, alors qu'elle continua à exercer ses ravages sur les semis ou rejets des peuplements voisins.

En 1910, on remplaça le soufflet du jardinier par une soufreuse, et il est intéressant de noter que pour une pépinière garnie de plants repiqués de deux à cing ans, distants de 5 centimètres dans des lignes espacées de 15 centimètres, la quantité de soufre employé a été en moyenne de 1 kilo par are et par soufrage.

La fleur de soufre sublimé valant 2o à 25 centimes le kilo, on peut, par suite, évaluer à 1 franc environ, y compris la main-d'œuvre et l'amortissement de l'instrument, le prix de revient du traitement complet appliqué sur une surface d'un are.

Or, la pépinière de l’Étang de Brin présente une surface cultivée de 3o ares; c'est done une dépense de 3o francs qu'il y a lieu l'engager annuellement pour protéger les plants contre l'oïdium. Si l'on considère, d'une part, que les 40.000 chênes tirés de la pépinière valent 1.000 francs environ lorsqu'ils ont crû normalement; que, d'autre part, l'oïdium non seulement réduit considérablement l'accroissement, mais encore rend les plants buissonnants et par suite d'une valeur marchande bien moins élevée, on est forcé d'admettre que le soufrage en pépinière est une opération recommandable au premier chef au point de vue économique comme au point de vue cultural.

On pourra objecter sans doute que la maladie réapparaitra sur les plants une fois mis en place en forêt. C'est possible; mais son intensité sera d'autant moindre que les sujets seront isolés, par conséquent bien aérés, et surtout d'une taille plus élevée.

Voir aussi

- Dans le réseau Wicri :

La page de référence « Collection ALS/1911/Cuif oïdium » est sur le wiki Wicri/Académies Grand Est.

- Information des gestion

- mise en lecture 16 octobre 2025