Les légendes épiques (1908) Bédier/Vol. 3/Roland/Note préliminaire

Note préliminaire

De tant de problèmes que pose la Chanson de Roland, nous ne traiterons ici qu'un seul, celui des origines de la légende qu’elle met en œuvre, ou du moins nous ne considérerons les autres que par rapport à celui-là. Qu’il nous suffise donc d’énumérer les textes anciens dont nous disposons, non pas même tous les textes anciens, mais ceux-là seulement dont nous aurons à nous servir[1] Nous ne dirons que l'indispensable sur leurs dates, leurs caractères, leurs rapports mutuels, ne prenant parti dans les questions controversées que là où il sera nécessaire de prendre parti.

Cette note préliminaire, qui pourra rendre au lecteur les modestes services d’un aide-mémoire, ne lui rappellera donc que des faits essentiels et généralement reconnus de tous.

- 1°

- Le texte de beaucoup le plus archaïque de la Chanson de Roland est celui que nous a conservé le manuscrit de la bibliothèque Boldéienne, à Oxford, Digby 23. Ce manuscrit (O) a été écrit vers. 1170 par un scribe anglo-normand. Il contient 4002 vers décasyllabes, répartis en 298 laisses assonancées [2].

- 2°

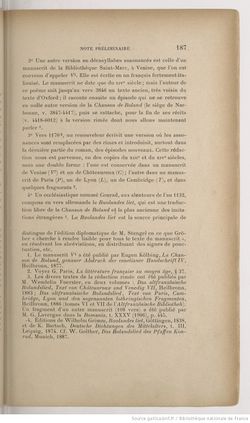

- Une autre version en décasyllabes assonancés est celle d’un manuscrit de la Bibliothèque Saint-Marc, à Venise, que l’on est convenu d'appeler V4 . Elle est écrite en un français fortement italianisé. Le manuscrit ne date que du XIVe siècle; mais l’auteur de ce poème suit jusqu'au vers 3846 un texte ancien, très voisin du texte d’Oxford ; il raconte ensuite un épisode qui ne se retrouve en nulle autre version de la Chanson de Roland (le siège de Narbonne, v. 3847-4417), puis se rattache, pour la fin de ses récits (v. 4418-6012) à la version rimée dont nous allons maintenant parler[3].

- 3°

- Vers 1170 [4], un renouveleur écrivit une version où les assonances sont remplacées par des rimes et introduisit, surtout dans la dernière partie du roman, des épisodes nouveaux. Cette rédaction nous est parvenue, en des copies du XIIIe et du XIVe siècles, sous une double forme : l’une est conservée dans un manuscrit de Venise (V7) et un de Châteauroux (C) ; l’autre dans un manuscrit de Paris (P), un de Lyon (L), un de Cambridge (T), et dansquelques fragments [5] .

- 4°

- Un ecclésiastique nommé Conrad, aux alentours de l’an 1132, composa en vers allemands le Ruolandes liet, qui est une traduction libre de la Chanson de Roland et la plus ancienne des imitations étrangères [6] . Le Ruolandes liet est la source principale de deux autres renouvellements allemands du xm e siècle, insérés l’un par le Stricker dans son Karl der Grosse ', l'autre par un anonyme dans le recueil d’aventures romanesques intitulé Karl Meinet 1 2 .

- 5°

- La Karlamagnussaga, composée vers 1230 ou 1250, est une compilation en prose norvégienne où un certain nombre de chan

sons de geste ont été groupées de manière à former une sorte de biographie de Charlemagne. L’une de ses « branches », la hui tième, est une traduction de la Chanson de Roland, malheureuse ment écourtée à sa fin. Cette traduction est à l’ordinaire si litté rale, qu’elle peut en maints passages servir à la critique du texte français 3 4 5 .

- 6°

- Nous ne mentionnons que pour mémoire des traductions

néerlandaise, galloise, anglaise, qui ne nous sei’ont d’aucun secours h

- 7°

- Sous ce titre, Carmen de proditione Guenonis, nous avons

conservé, dans un manuscrit du xv e siècle, un poème de 482 vers latins, en distiques, plein de jeux de mots, où un clerc bel esprit a bizarrement résumé et profané la légende. Cette composition est cl'origine et de date incertaines. On l’attribue d'ordinaire au xii e siècle ; on peut l’attribuer aussi bien, si l'on veut, au xm e ou au xiv e 5 .

1. Karl der Grosse, von dem Stricker, lierausgegeben von K. Bartsch (Bibliothek der gesammten deutschen National-Literatur, t. XXXV, 1857). Le Stricker écrivait vers 1230. Il ne semble pas avoir utilisé, directement du moins, de sources françaises. 2. Karl Meinet, zum ersten Male herausgegeben von Adelbert von Keller (Bibliothek des literarischen Vercins in Stuttgart, t. XLV, 1858). Cette version combine le poème de Conrad et la rédaction française rimée. 3. La Karlamagnussaga a été publiée par C. R. Unger (Christia nia, 1860). G. Paris en a donné un résumé dans la Bibliothèque de l’Ecole des Chartes, V e série, t. V, 1864. La « branche» qui nous intéresse ici a été traduite en allemand par Ed. Koschwitz, dans les Ronianische Studien, t. III, 1878, p. 295. 4. On trouvera des renseignements sur elles dans l'édition de la Chanson de Roland publiée parM. E. Stengel, Das altfranzosische Rolandslied, kritische Ausgabe, t. I, Leipzig, 1900. 5. Ce poème a été publié trois fois. La plus récente et la meil leure édition est celle de G. Paris, dans la Romania, t. XI, 1882, p. 466.

Notes de l'auteur

- ↑ On trouvera dans la Ribliographie des chansons de geste publiée par Léon Gautier en 1897 la liste des travaux consacrés à la Chanson de Roland antérieurement à 1890. En appendice à son très bon livre intitulé La Chanson de Roland, New-York, 1906, M. Geddes a eu l'heureuse idée de reproduire la bibliographie de Léon Gautier et d’y ajouter l’indication des travaux parus de 1890 à 1906. Pour compléter enfin cette bibliographie de 1906 à 1912, on n’aura qu’à se reporter aux tables de la Zeitschrift für romanische Philologie ou au Kritischer Jahresbericht publié par les soins de M. K. Vollmôller. Nous aurons d’ailleurs occasion, au cours de la présente étude, de citer la plupart des travaux de ces dernières années.

- ↑ On doit à M. Edmund Stengel une reproduction photographique (Photographische Wiedergabe der Ils. Digby 23, Heilbronn 1878) et une édition diplomatique du manuscrit d’Oxford (Das altfranzôsische Rolandslied, genauer Ahdruck der Oxforder Hs. Digby 23, Heilbronn, 1878). G. Grôber en a procuré une transcription nouvelle : La Chanson de Roland d'après le manuscrit d'Oxford (Ribliotheca romanica, n os 53 et 54, [1908]). Elle se distingue de l'édition diplomatique de M. Stengel en ce que Grôber « cherche à rendre lisible pour tous le texte du manuscrit », en résolvant les abréviations, en distribuant des signes de ponctuation, etc.

- ↑ Le manuscrit V4 a été publié par Eugen Kölbing, La Chanson de Roland, genauer Abdruck der venetianer Ilandschrift IV, Heilbronn, 1877.

- ↑ Voyez G. Paris, La littérature française au moyen âge, § 37.

- ↑ Les divers textes de la rédaction rimée ont été publiés par M. Wendelin Foerster, en deux volumes : Das altfranzôsische Iiolandslied, Text von Châteauroux and Venedig VII, Heilbronn, 1883 ; Das altfranzôsische Rolandslied, Text von Paris, Cambridge, Lyon und den sogenannten lothringischen Fragmenten, Heilbronn, 1886 (tomes VI et VII de Y Altfranzôsische Ribliothek). Un fragment d'un autre manuscrit (108 vers) a été publié par M. G. Lavergne dans la Romania, t. XXXV (1906), p. 443.

- ↑ Editions de Wilhelm Grimm, Ruolandes liet, Gottingen, 1838, et de K. Bartsch, Deutsche Dichtungen des Mittelalters, t. III, Leipzig, 1874. Cf. W. Golther, Das Rolandslied des Pfaffen Konrad, Munich, 1887.

Facsimilés

|

|

|

|