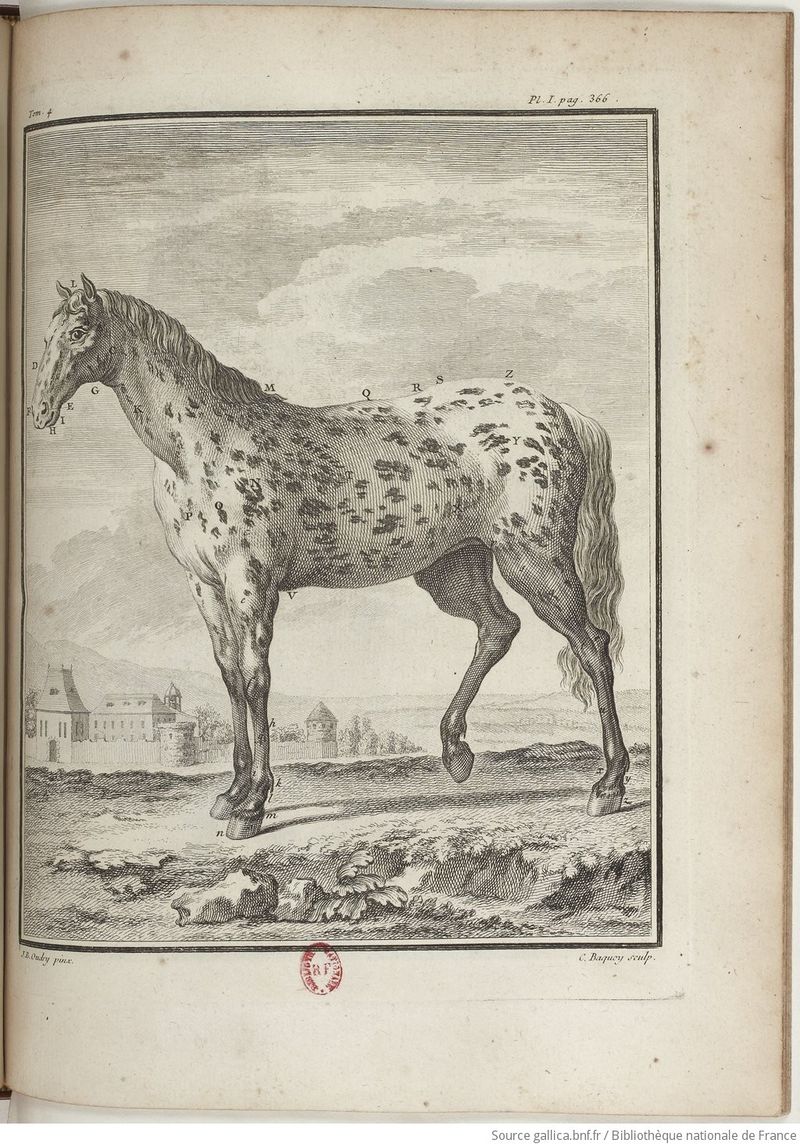

Histoire naturelle (Buffon)/Tome 4/Le cheval/Description/Planche 1

Histoire Naturelle (1749) I - II - III / / Tome IV - V - VI - VII - VIII - IX - X - XI - XII - XIII - XIV - XV XVI - XVII - XVIII - XIX - XX - XXI - XXII - XXIII - XXIV / / XXV - XXVI - XXVII - XXVIII - XXIX XXX - XXXI - XXXII - XXXIII - XXXIV - XXXV - XXXVI / / XXXVII - XXXVIII / / P I - P II - P III - P IV - P V / / C |

Cette page introduit la description de la planche 1 de l'anatomie du cheval par Daubenton.

La planche 1

La description

[260]

En expliquant les termes d’art qui ont rapport aux différentes parties extérieures

du cheval, nous commencerons par celles de la tête, et nous suivrons l’ordre le plus naturel, qui est de

rapporter les parties du corps avant de passer à celles des extrémités, quoique la pluspart des auteurs qui

ont écrit sur cette matière aient fait mention des extrémités antérieures avant qu’il fût question du

corps.

[260]

En expliquant les termes d’art qui ont rapport aux différentes parties extérieures

du cheval, nous commencerons par celles de la tête, et nous suivrons l’ordre le plus naturel, qui est de

rapporter les parties du corps avant de passer à celles des extrémités, quoique la pluspart des auteurs qui

ont écrit sur cette matière aient fait mention des extrémités antérieures avant qu’il fût question du

corps.

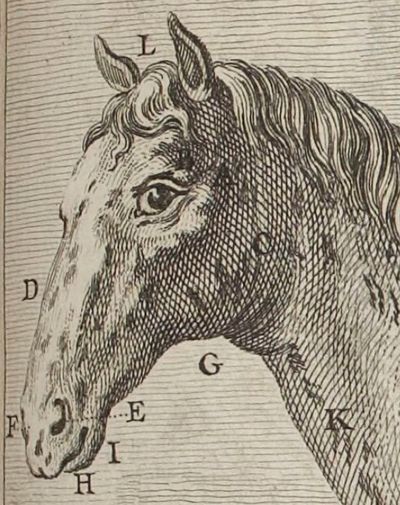

On appelle larmiers les deux parties (A, pl. 1) dde la tête du cheval, qui correspondent aux tempes de la tête de l’homme.

Les salières (B) se trouvent entre l’œil et l’oreille, au dessus des sourcils, une de chaque côté.

On ne distingue dans certains cas que deux parties dans l’œil, qui sont la vitre et le fond de l’œil ; la vitre est la partie extérieure de l’œil, c’est-à-dire, la cornée ; le fond de l’œil signifie les parties intérieures, c’est-à-dire, les parties que l’on aperçoit en regardant à travers la vitre par l’ouverture de la prunelle : on a aussi désigné le fond de l’œil par le mot de prunelle ; mais comment ce mot peut-il signifier le fond de l’œil, puisque la prunelle ou pupille n’est qu’une ouverture de l’uvée, qui communique dans l’intérieur de l’œil ?

On donne le nom d’avives aux glandes parotides (C), qui sont situées entre l’oreille et le coin de la ganache.

Le chanfrein (D) est

le devant de la tête, depuis les yeux jusqu’aux naseaux ; cette partie correspond à la partie supérieure

du nez de l’homme : mais le mot de chanfrein ne signifie, le plus souvent, qu’une bande de couleur blanche

qui s’étend sur cette même partie, et occupe plus ou moins d’espace entre les

[261]

yeux et les naseaux, comme nous le dirons dans la suite.

[261]

yeux et les naseaux, comme nous le dirons dans la suite.

Le cartilage (E), qui forme le tour des naseaux, et qui les borde en haut et en devant, est appelé la souris.

Le bout du nez du cheval est la cloison (F) qui sépare les deux naseaux, cette partie est formée par le bas du chanfrein, elle se termine à la lèvre supérieure ; cependant Solleysel[1]. donne le nom de nez à la partie de cette lèvre qui est au dessous des naseaux.

La mâchoire inférieure des chevaux est appelée ganache ou ganasse ; les deux os de la ganache s’étendent des deux côtés de la tête, depuis l’œil jusqu’à l’endroit (G)) près du gosier, et depuis le gosier jusqu’au menton (H)). La barbe ou le barbouchet est l’endroit (I) où les deux os de la ganache se réunissent au dessus du menton et au dehors de la mâchoire inférieure. On appelle canal, braie ou auget, la cavité qui est formée par les deux os de la ganache, et qui s’étend en forme de gouttière depuis le gosier jusqu’à la barbe ; on nomme aussi du même nom de canal, la cavité dans laquelle la langue est logée. On a donné différents noms aux six dents incisives que le cheval a dans chaque mâchoire ; on nomme pinces les deux dents du devant, celles qui touchent aux pinces sont appelées mitoyennes, et les dernières de chaque côté sont nommées les coins. Les deux dents canines qui sont dans chaque mâchoire, une de chaque côté, à quelque distance des incisives, portent le nom de crocs, crochets ou écaillons. On nomme barres les espaces des deux mâchoires qui sont vuides, entre les dents incisives et les mâchelières.

Notes de l'article

- ↑ Le véritable et parfait Maréchal. Paris, 1672, page 3.