Piia de Majorque (2024) Ducloy

Piia de Mallorca est un groupe de travail sur les pratiques informationnelles à l'heure de l'Intelligence Artificielle.

Sommaire

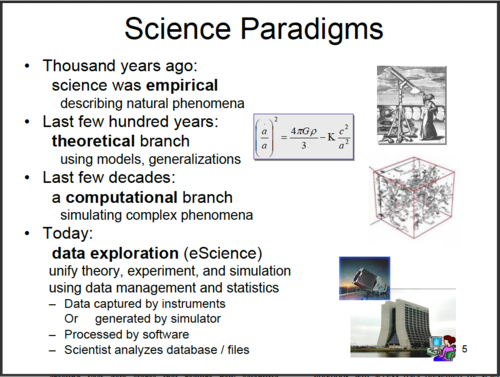

Vers un cinquième paradigme avec Wikipédia et l'IA

L'hypothèse de Jim Gray sur les pratiques scientifiques met en perspective quatre changements de paradigmes dans les pratiques scientifiques :

La groupe de réflexion Piia de Mallorca explore, notamment en SHS, un cinquième paradigme introduit par les pratiques numériques coopérativo-sémantique et par l'intelligence artificielle.

Les pratiques informationnelles de l'antiquité au temps de l'intelligence artificielle

Une simple phrase comme « j'ai lu dans Google que... », qui remplace « J'ai lu dans le Larousse que » dans les années 90, pose déjà, pour le public, la difficulté d'évaluer un message avant l'explosion de l'intelligence artificielle.

Dans ses missions éducatives, comment l'Université doit enseigner la lecture et l'évaluation des informations offertes au public sur un écran, dans ses multiples dimensions intégrant l'hypertexte ou l'hypermédia, et maintenant l'IA. Mais depuis la domination de l'évaluation bibliométrique la bibliodiversité scientifique est mise à mal par le déluge des articles de 9-12 pages en double aveugle.

Or le numérique offre une gigantesque palette de possibilités avec le multimédia, l'écriture numérique et depuis 15 ans la généralisation de l'écriture collaborative, programmatique, l'hypertexte et maintenant l'IA. Comment repenser l'écriture numérique dans toutes ces dimensions.

Les chercheurs, praticiens et médiateurs de l'information (conservateurs, éditeurs, bibliothécaires, archivistes, rédacteurs de l'innovation) ont su faire évoluer leurs pratiques sur plusieurs millénaires en fonction de l'évolution des supports. Ils disposent d'une offre d'outils de plus en plus sophistiqués avec les logiciels d'édition, les systèmes de gestion de contenu, wikis programmables et sémantiques, et maintenant l'IA. Comment former les ingénieurs de la connaissances pour qu'ils encadrent les praticiens des nouvelles pratiques informationnelles en pleine mutation.

Enfin l'IA est de fait alimentée par des pratiques informationnelles. Les algorithmes d'apprentissage sont particulièrement consommateurs de données résumées et indexées.

Aspects historiques

Avant le numérique

Dès l'invention de l'écriture les premiers auteurs ont du faire évoluer leurs pratiques rédactionnelles par exemple pour passer de la tablette au volumen puis au codex.

Le monde de l'édition était représenté par les scribes et les copistes.

La volonté de rassembler des connaissance a conduit à l'émergence des encyclopédies. Dès le troisième millénaire, on trouve en Mésopotamie des tablettes contenant des listes (par exemple de noms de villes). et imaginé des dispositifs pour favoriser le rangement et la recherche d'information.

rupture de paradigme avec l'imprimerie qui diffuse à l'identique quelle que soit la culture de la cible...

Dans les SIC et dans les SHS

- Années 60 - 70

- premières écritures de programmes informatiques sur des initiatives individuelles.

Dans les années 50, les premiers langages de programmation évolués sont apparus. En 1954 (ou plus précisément 1957 pour une version opérationnelle) le langage Fortran a permis une première démocratisation des pratiques numériques vers les ingénieurs. A la même époque le langage Lisp a ouvert la voie aux travaux d'informatique théorique et d'intelligence artificielle.

Des ingénieurs qui ont découvert l'apport de l’analyse numérique dans leurs pratiques appliquent leur expérience dans des actions culturelles. Ils écrivent des programmes pour résoudre des problème rencontrés dans les SHS.

La Chanson de Roland a par exemple inspiré Joseph J. Duggan (![]() ) qui a publié en 1969 des concordances sur le manuscrit d'Oxford. Sur ce même sujet, en Italie, Gian Piero Zarri a tenté des rapprochements entre plusieurs manuscrits.

) qui a publié en 1969 des concordances sur le manuscrit d'Oxford. Sur ce même sujet, en Italie, Gian Piero Zarri a tenté des rapprochements entre plusieurs manuscrits.

A Nancy, nous avons écrit une version du jeux du mot le plus long sur les formes fléchies du Trésor de la Langue Française.

- Années 65 - 75

- démarrage des grandes applications dans les bibliothèques et sur les dictionnaires.

En 1965, à la Library of Congress, Henriette Avram développe les formats MARC pour l'informatisation des bibliothèques, dans la perspective d'échanges de catalogues.

A la même période, en France, le CNRS crée le CRTLF qui va réaliser le dictionnaire Trésor de la langue française. Pour ce projet, programmé sur 20 ans, le CNRS fait l'acquisition d'un Gamma 60, l'ordinateur le plus puissant réalisé en France et :et en œuvre des logiciels qui préfigurent l'intelligence artificielle. Les rédacteurs travaillent uniquement avec des listings et n'ont donc pas de « contact physique » avec le numérique.

Toujours en France et au CNRS, Nathalie Dusoulier et Pierre Buffet réalisent l'informatisation des bulletins signalétiques du CNRS (400.000 analyses pas an) pour fabriquer la base Pascal avec un formalisme basé sur la norme ISO 2709 utilisée pour les formats MARC. Pascal sera accessible sur le réseau Cyclades avec le logiciel MISTRAL. Cependant la rédaction des notices bibliographiques reste manuelle. En effet, les ingénieurs analystes rédigent des bordereaux qui sont traités par un imprimeur (Jouve SA).

...

- Années 70 - 80

- Des progiciels pour la documentation et les bibliothèques.

Des informaticiens s’approprient les problématiques des Systèmes de Recherche d'information (SRI) puis des systèmes de gestion de bibliothèque pour réaliser des applications paramétrables.

exemple, STAIRS aux USA, GEAC au Canada pour les bibliothèques

En France, la Cii développe le logiciel MISTRAL.

les administrateurs SHS ont une action éventuellement conséquente de paramétrage

les utilisateurs SHS n’ont aucune marge de manoeuvre et conservent leurs pratiques antérieures

...

- Années 80 - 90

- Unix, un système pour concevoir du génie logiciel s'applique au génie documentaire et éditorial

...

- Années 85 - 95

- De SGML à XML pour le Web et des boites à outils pour la manipulation des corpus

...

- Années 95 - 2005

- Des CMS pour les revues et le archives ouvertes

...

- Années 2005...

- Wikipédia démontre la puissance des wikis programmables puis sémantiques

Dans l'ingénierie et les sciences expérimentales

DARC en chimie

MEDLARS Vs Pascal (CNRS _ INSERM)

Le décrochage français

Après un incontestable succès initial le CNRS n'a pas su maintenir le niveau d'expertise des équipes initiales. Les deux institutions ont rencontré des difficultés croissantes pour aborder les mutations informatiques.

Malgré un sursaut du TLF vers 2985 avec une version numérique du dictionnaire qui sera disponible sur le Web, le CNRS a renoncé à mettre à jour le TLF.

Du côté des bases Pascal et Francis, le CNRS a créé l'INIST autour de 1990. Dans une première phase, l'INIST a su informatiser la bibliothèque, la fourniture de documents et la fabrication de bases Pascal et Francis. Malheureusement le CNRS a engagé deux réformes qui se sont avérées catastrophiques. En 1992, une première étape visait à créer un groupe commercial de vente de documents numériques en ligne. Suite à un premier fiasco en 1998 le CNRS a décidé, sans aucune étude préalable, de réduire de 50% les effectifs et ressources de l'INIST avec l'intention de produire les bases par des moyens automatiques dans système centralisé basé sur un SGBD relationnel.

Les raisons d'un décrochage

problème : grandes difficultés avec la départ des concepteurs initiaux

Habitudes organisationnelles issues de l'édition papier

- forte spécialisation des rédacteurs acteurs : les erreurs inter spécialité ne sont visibles que dans l'édition papier ou sur les serveurs.

Dominance américaine

- Intelligence économique

- IA au service de la mercantilisation du Web

Des stratégies pour un futur humaniste

Au niveau des personnes

Au niveau des communautés

A réintégrer

années 85 !- 2000 : boîtes à outils XML la conception des outils est complexe l’assemblage peut être réalisé par des informaticiens moins qualifiés en informatique mais double compétence (exemple iNRAE, INSERM) les utilisateurs très motivés peuvent devenir autonomes années 2000 CMS en PDP MySQL exemple OpenEdition, HAL, Omeka paramétrage par des équipes mixtes les pratiques restent traditionnelles années 2005 wikis puis wikis sémantiques les utilisateurs motivés deviennent concepteurs changement de paradigme du mode étitorial ‘hypertexte, hypermédia)