CIDE (2009) Kanellos : Différence entre versions

imported>Lisa Chipot |

imported>Lisa Chipot |

||

| Ligne 114 : | Ligne 114 : | ||

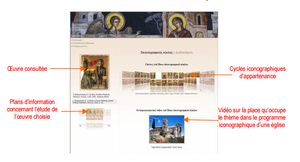

| − | [[Fichier:Kanellos Figure 2.png|center | + | [[Fichier:Kanellos Figure 2.png|center|thumb|Figure 2 : Une étape de la visite « Découverte ». Le visiteur aborde ici l’œuvre sous l’aspect de son rapport à la narration. Des exemples des cycles iconographiques de son appartenance ainsi qu’un exemple de la place qu’elle possède dans la réalisation des fresques d’une église sont données à titre d’exemple.]] |

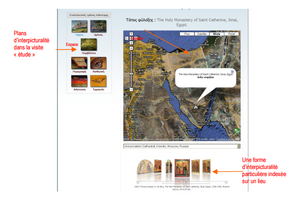

* La visite « Étude ». Elle est conçue sur le profil de l’étudiant. Contrairement à la précédente, qui se met en place de manière incrémentale, ici le visiteur aborde les œuvres par classes qui sont produites par des topiques d’étude prédéterminées. Par exemple, on pose des questions concernant le thème de l’Annonciation diachroniquement, diatopiquement, historiquement, contextuellement (suivant le peintre, le support, l’école et le style, le type thématique, le cycle iconographique et narratif d’appartenance etc.), des éléments descriptifs, esthétiques, etc. Autrement dit, alors que la précédente était une visite personnalisable pendant laquelle l’accent était mis sur l’individualité de l’œuvre et l’idiosyncrasie du parcours, ici c’est l’interpicturalité (le rapport des tableaux entre eux) qui organise la lecture suivant plusieurs catégories. La visite « Étude » vise, en quelque sorte, la reconquête d’une identité de l’œuvre à travers les formes de sa « socialité » textuelle et picturale qui lui assignent une place et un rôle dans l’histoire de la production artistique. | * La visite « Étude ». Elle est conçue sur le profil de l’étudiant. Contrairement à la précédente, qui se met en place de manière incrémentale, ici le visiteur aborde les œuvres par classes qui sont produites par des topiques d’étude prédéterminées. Par exemple, on pose des questions concernant le thème de l’Annonciation diachroniquement, diatopiquement, historiquement, contextuellement (suivant le peintre, le support, l’école et le style, le type thématique, le cycle iconographique et narratif d’appartenance etc.), des éléments descriptifs, esthétiques, etc. Autrement dit, alors que la précédente était une visite personnalisable pendant laquelle l’accent était mis sur l’individualité de l’œuvre et l’idiosyncrasie du parcours, ici c’est l’interpicturalité (le rapport des tableaux entre eux) qui organise la lecture suivant plusieurs catégories. La visite « Étude » vise, en quelque sorte, la reconquête d’une identité de l’œuvre à travers les formes de sa « socialité » textuelle et picturale qui lui assignent une place et un rôle dans l’histoire de la production artistique. | ||

Version du 25 novembre 2016 à 12:20

Le concept de musée virtuel thématique : la collection comme visite, la visite comme lecture, la lecture comme stratégie.

|

Sommaire

- 1 Introduction : les hésitations du musée virtuel

- 2 La visite comme (stratégie de) lecture

- 3 Ontologies locales et genres de lecture

- 4 Interpicturalités et détails : Le proche, le lointain et les actifs de la lecture

- 5 Éléments d’implémentation et d’interaction Homme/Machine

- 6 Conclusion

- 7 Références bibliographiques

- 8 Notes

- Résumé

- L’article discute les idées directives d’un musée virtuel thématique, en matière de représentation des connaissances (RC) et d’implémentation. Le cas d’étude est le musée sur l’Annonciation (www.annunciation.gr). Nous abordons le problème de la RC suivant plusieurs points de vue et à profondeur variable ainsi que le besoin d’une modélisation des ressources faisant la part tant au détail qu’à l’interpicturalité. Nous expliquons l’importance de reprendre la notion de visite d’un musée virtuel dans celle de lecture. Nous exposons enfin une structure des données susceptible de servir les stratégies qui sous-tendent trois genres de visite (découverte, étude et approfondissement). Nous concluons par une discussion sur quelques enjeux concernant le développement de musées virtuels aujourd’hui.

- Abstract

- The paper discusses the leading ideas of knowledge representation (KR) and implementation of a thematic virtual museum. The study case is the Annunciation museum (www.annunciation.gr). We analyse the problem of multi-point of view and of variable depth KR as well as the need to model the resources in a way that may encapsulate both details and interpicturality relationships. We explain the significance to treat with the notion of a visit of a virtual museum as a special case of a reading procedure. We finally outline the data structure likely to give evidence to strategies supporting three different genres of visit (discovery, study and deepening). We conclude with some topics underlying the development of virtual museums nowadays.

Introduction : les hésitations du musée virtuel

Comment se fait-il qu’un récit aussi court et aussi fragmentaire que celui sur l’Annonciation [1] a reçu tant de considération et a connu une telle postérité dans la production artistique occidentale depuis tant de siècles ? Que signifie-t-il, que transmet-il de si important pour inspirer décidément tant de générations et susciter tant d’intérêt créatif, même chez des artistes non chrétiens, voire non croyants ?

La question apparaît sans doute insolite. Elle l’est, d’ailleurs. Elle coordonne une finalité. En fait, elle reformule une demande ancienne pour une représentation des connaissances respectueuse de nos habitudes de lecture. En la posant, nous entendons, plus particulièrement, attirer l’attention sur un aspect remarquable qui sous-tend le traitement de l’information dans le cadre des musées virtuels. On notera, par exemple, qu’on ne saurait trouver de réponse à cette question à aucun musée virtuel ; ni même au-delà des musées virtuels, peut-être, nonobstant la diligence de maître Google.

Malgré tant d’investissements, de fracas et de publicité, il s’avère que nous nous ennuyons fréquemment en visitant des musées virtuels. Ou, peut-être, sentons-nous quelque frustration, souvent inavouée mais pas moins réelle, de sinistre mémoire. On se demande, en réalité, si l’investissement qui vise à réaliser un musée virtuel apporte vraiment une valeur ajoutée à la problématique de l’héritage culturel ; notamment, s’il contribue véritablement sur le plan de l’accessibilité aux œuvres. L’ennui que nous ressentons est probablement l’indice de quelque désir de connaissance invalidé. On observe, d’ailleurs, une certaine parenté des critiques avec celles qui se sont adressées naguère à diverses réalisations de e-Learning.

Les problématiques du « e-Museum » ne sont pas encore stabilisées ; vraisemblablement, ne le seront-elles jamais, tant elles dépendent des technologies d’où elles tirent leur raisons d’être. Cependant, elles s’affichent d’emblée des volontés éducatives [6, 7] qui les rendent sensibles aux mêmes réfutations. Tout comme le « cours virtuel », le terme « musée virtuel » désigne prioritairement un domaine de mutation de plus de nos pratiques culturelles par l’avènement des technologies de l’information et de la communication. Il ne doit cependant pas être compris en termes exclusivement techniques. L’idée de musée virtuel va plus loin que la simple opportunité et les effets de mode, bien plus loin que les préoccupations d’une ingénierie asservie à son temps. De façon minimaliste, le musée virtuel se veut, tout d’abord, un patrimoine numérique sur une collection d’œuvres ; il est souvent vitrine ou reproduction d’expositions réelles, transitoires ou permanentes ; il se transforme, parfois, en site éducatif ; il peut être un univers entièrement virtuel, même avec des œuvres virtuels ; il intègre des jeux pour petits et grands (les fameux « serious games »), etc. Ses multiples transfigurations recoupent nombre d’initiatives qui semblent centrales dans une société comme la nôtre, mieux comprise, désormais, comme une société de la Communication, de l’Information et de la Connaissance. Globalement, il désigne des enjeux complexes mais porteurs, relevant de l’héritage culturel, dans une économie numérique orientée par les services.

Curieusement, alors que le crédit technologique semble augurer des possibilités illimitées, une étude que nous avons menée en amont, portant sur plus de cinquante musées, a montré qu’environ 9 fois sur 10 on a affaire à des musées virtuels qui sont des calques de musées réels, i.e. de musées qui se trouvent physiquement implantés en un lieu et opèrent sur un mode plutôt classique. Étrange constatation alors que la notion de musée virtuel était censée nous délivrer des contraintes d’unité du lieu qui pèsent sur les collections. L’intérêt d’un musée virtuel, son essence même, est précisément cette ouverture qu’il permet en matière d’accessibilité diversifiée à des collections d’objets choisis, prioritairement pour leur caractère culturel [2] . Or, aujourd’hui encore, le concept de collection reste majoritairement enfermé dans la logique de l’institution, probablement parce que le marché était déjà formaté et occupé par des musées classiques qui, naturellement, ont eu plus des moyens que d’autres pour développer des vitrines en ligne. Ces musées réels et plus ou moins fortunés, ont compris les TIC comme des moyens complémentaires pour promouvoir leurs actions culturelles ; incidemment, aussi, pour soutenir leur business et leur image à un moment où le monde muséal semblait subir des mutations profondes.

Cela ne serait peut-être pas fâcheux, ni même nuisible en matière de développement du concept si, même avec une telle limitation, l’opportunité virtuelle ne s’avérait décidément castrée. Certes, on voit ci et là des innovations technologiques séduisantes investir peu à peu un métier nouveau, celui de muséologue (et de muséographe) numériques : des bases de données multimédia, des jeux éducatifs [19, 22, 25, 26], des

plateformes de type 2.0 pour la création de nouvelles sociétés muséales [19, 20, 22, 26], de la réalité virtuelle [18, 21, 23, 24], des interfaces plus attractives, esthétiques [27] et plus ergonomiques, des techniques de traitement d’image attrayantes, de la synthèse de parole recevable [21, 28], des protocoles de recherche évolués, etc. Cependant, l’ensemble reste globalement contenu dans des interrogations communes qui relèvent de la conception d’un site commercial plus ou moins standard. Tristement, le thème de la visite, prioritaire pour un musée, qui deviendrait visite virtuelle dans le cas d’un musée virtuel, se voit dégradé, entièrement fondu qu’il apparaît dans une navigation usuelle. Même les standards émergents, plus ouverts à des réseaux sémantiques, ne lui réservent pas une place importante [3]. Par ailleurs, la conception de la structure des données ne permet pas une flexibilité suffisante pour opérer des changements significatifs. En fait, dans la quasi-totalité des musées virtuels calques, on rencontre, dirait-on, une pensée unique qui impose divers régimes de restriction :

- Le visiteur du musée virtuel de ce genre n’a pas la possibilité de voir toutes les collections qui existent dans le musée réel mais seulement une sélection, plus ou moins étendue, plus ou moins en correspondance avec son désir de visite, une sélection décidée par avance par le concepteur du site.

- Il ne peut pas non plus réaliser sa visite comme il aurait souhaité, i.e. en naviguant dans les collections proposées de manière qui reflèterait encore quelque chose de ses propres pratiques ; en effet, dans la mesure où il doit suivre un scénario de visite unique, également fixé, il ne peut jouir que de ces formes de plasticité que permet la structure de l’hyperdocument (navigation relationnelle et associative ; et souvent à vue).

- Le visiteur ne peut même pas formuler une demande d’information complémentaire sur les œuvres proposées, qui sont informées de la même manière pour tout le monde, i.e. sans égard au profil du visiteur, à son niveau, à son histoire ou à son objectif de visite.

- Enfin, il ne peut pas toujours s’approcher des œuvres, pour examiner certains de leurs détails ; les œuvres, dans leur présentation picturale, sont données, le plus souvent, avec des résolutions qui correspondent à une vue plutôt lointaine, même après quelques agrandissements possibles permis par les outils de visualisation. De l’autre côté, il ne dispose pas non plus de moyens de (re)contextualisation des œuvres.

L’intérêt semble, donc, dès la mise en place d’un tel musée virtuel, compromis ; la notion de visiteur reste au niveau de la métaphore pour parler d’un utilisateur d’un système de gestion de bases de données. On en saisit les raisons : de tels musées sont bâtis sur un modèle économique commun qui leur offre, certes, les fondations mais aussi les limitations. À part, donc, quelques cas d’approfondissement emblématiques, que l’on trouve dans certains musées calques disposant des moyens [3] , et qui proposent des études à part qui se surajoutent à la structure globale du site, le reste est souvent réduit à une base de données, plus ou moins étendue et soignée, plus ou moins conviviale et appropriable, plus ou moins renseignée et affinée, avec les fonctionnalités classiques en matière d’interrogation et de navigation. Le musée virtuel, pourrait-on dire, s’est également abandonné aux charmes de la pensée « BD » revenant du coup à une posture que l’on croyait à jamais révolue, somme toute patrimoniale et conservatoire. Tout le reste doit s’inscrire dans le cadre de cette pensée. Qui fait office de norme.

La pensée « BD » est simple ; elle repose. Elle n’offre pas seulement une liberté hors normes mais aussi une liberté voulue hors les normes. O tempora ! O mores !

Ainsi, le concept de musée virtuel renvoie aujourd’hui, majoritairement et typiquement, à l’idée d’imitation. Il assure, assurément, son rôle de lieu d’émergence de réseaux sociaux, par la constitution de diverses commu- nautés d’intérêts notamment ; mais il reste faillible devant l’exigence de formuler une proposition respectueuse des volontés et des pratiques culturelles. Il rejoint les prérogatives d’un service facilitateur de commerce électronique ; mais il trahit les espoirs qui voulaient de lui un outil d’accès à la connaissance.

Le concept de visite, nous revenons, semble intéresser peu les concepteurs des musées virtuels, qui restent dans une optique de communication et de démonstration. Le concept de lecture encore moins. En effet, l’organisation des documents se réalise généralement sans tenir compte des pratiques de lecture [4]. Décidément, notre question inaugurale restera à jamais sans réponse dans la mesure où elle convoque un niveau de lecture qui n’est pas envisageable dans un musée virtuel typique de notre époque.

La visite comme (stratégie de) lecture

Cette brève promenade dans ce que nous trouvons de commun et de récurrent dans les musées virtuels de nos jours visait à poser rapidement les jalons d’une critique pouvant nous orienter vers quelque développement alternatif. Déjà, on relève que si la première mission de la notion d’exposition virtuelle est de s’affranchir de l’emprise de la matérialité d’un musée réel, la notion de collection doit également se chercher des principes de constitution sur une base différente ; disons, par exemple, thématique. Autrement dit, le mouvement de résistance culturelle dans ce régime quelque peu totalitaire des musées virtuels vitrines d’aujourd’hui, produits sur la logique du couple « institution de support et pensée BD », s’appellerait probablement musée virtuel thématique. Ailleurs, on l’appelle imaginaire [2]. Son rapport au musée virtuel typique serait, en un sens, le rapport de l’intension à l’extension. Le musée virtuel sur le thème de l’Annonciation que nous présentons ici (www.annunciation.gr) en sera notre support en tant que cas d’étude et d’application [5]. Il s’agit d’un musée qui présente une collection d’œuvres représentant le thème de l’Annonciation dans la tradition iconographique byzantine.

Pour sa conception, notre départ était la notion, certes vague mais fondatrice, de pratique de visite [5]. Plus précisément, il s’agissait pour nous d’interroger, d’entrée en scène, le thème de la visite et de chercher à le revitaliser au sein d’une théorie de l’interprétation [16, 14]. Cet engagement vient du fait que nous avons toujours reconnu en la notion de visite d’un musée (réel certes, mais, à plus forte raison, virtuel) une déclinaison de plus de la notion de lecture [15]. Nous défendons une approche pleinement interprétative des affaires sémiotiques qui finit par rehausser le rôle de la réception dans toute écologie communicative. Par conséquent, nous avons essayé d’implémenter dans cette première version du musée sur l’Annonciation des exigences de représentation et de présentation des connaissances commandées par le concept de stratégie de lecture.

La représentation numérique assure, on le sait, la transmutation de l’objet à exposer en une constellation de fragments d’information. L’objet matériel présenté, qui était hier encore contraint, et de façon non négociable, dans l’unité du lieu, du temps et de la visite, s’efface, dans un musée virtuel, devant ce qui le remplace et le « dit » dans un discours nouveau, généralement multimédia et, heureusement, partiellement à la portée de la machine. On a certes perdu l’objet mais son spectre, sa structure informationnelle, permet de définir plusieurs régimes de transition et d’intégration supplétifs. La dissociation entre substance et information, on le sait aussi, libère la structure des connaissances qui décrit un objet et ouvre, plus avant, à des possibilités d’évolution inédites, dans des espaces qualitatifs, indépendants et combinables à désir.

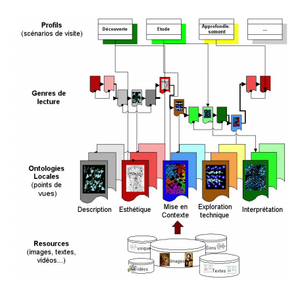

Précisément, dans le cas du musée sur l’Annonciation, l’importance que nous accordons aux interprétations normées tend à n’en retenir que des espaces qui restent en accord avec des pratiques attestées en Histoire de l’Art. Plus techniquement, les parcours de lecture sont bâtis sur cinq points de vue qui constituent autant d’espaces d’analyse d’une œuvre d’art [6] . Le terme « point de vue » doit ici être entendu de manière technique : il désigne une localité homogène dans la représentation des connaissances. Pour une icône représentant le thème de l’Annonciation, par exemple, nous avons fini par en distinguer cinq : (i) Description, (ii) Esthétique, (iii) Contexte de production et d’exposition, (iv) Exploration technique (i.e. physico-chimique) et, ce qui synthétise les précédents, (v) Interprétation.

L’art concerné dans cette tradition picturale est un art plutôt stylisé, maniéré souvent, généralement narratif, essentiellement figuratif et, bien sûr, fortement normé. On pourrait sans doute généraliser ces points de vue à d’autres genres artistiques qui ne se reconnaissent pas nécessairement sous ces caractéristiques génériques. Contentons nous ici de remarquer simplement que ces points de vue ne sont rien d’autre que des ontologies locales, thématiques en fait, qui organisent de façon cohérente de grands domaines de connaissance et sont issues des pratiques d’analyse de ce genre pictural. Elles se ramifient immédiatement, et donnent naissance à diverses sous-ontologies de spécialité. Par exemple, le point de vue Esthétique décline quatre sous- ontologies au total : Composition, Expressions, Postures & Gestes, Couleurs & Lumière ; l’Exploration technique cinq : Support & Préparation, Dessin, Technique & Pigments, Stratigraphie et, enfin, Palette (cf. un aperçu sur la Figure 5 ci-dessous). Peu importe leur nombre et leur nature, ce sont ces ultimes qui constituent le squelette de l’ontologie du domaine tout en conditionnant la notion de parcours.

Globalement, la structure des connaissances se déploie suivant un schéma de représentation multi-niveau (Figure 1).

Ontologies locales et genres de lecture

Les ontologies locales (points de vue et sous-ontologies des points de vue) deviennent dans la suite la matière pour définir, précisément sur elles, les genres (i.e. les formes) de lecture. La notion de genre est capitale dans la mesure où elle assure le pont entre la structure des données et la scénarisation de la visite [8, 9, 10]. Elle renvoie à un niveau de codification des normes. Ici, il s’agit de normes de lecture.

Pourquoi lit-on ? Comment lit-on ? Peu de travaux se sont attachés à ces questions qui passent ordinairement pour évidentes ou triviales. En tout cas, elles ne font pas l’objet d’études systématiques. Il est pourtant facile de constater que l’on ne fait pas la même chose lorsqu’on lit pour découvrir, pour s’inspirer, pour s’informer, pour vérifier quelque chose, pour approfondir ou affiner, pour se rafraîchir la mémoire, pour étudier, pour copier ou apprendre par cœur un morceau, pour acquérir des connaissances, pour comparer… Chaque genre de lecture mobilise des facultés cognitives différentes dans la mesure où il fait appel à des procédures de sélection, d’organisation et d’évaluation différentes. Mais il n’y a pas que la finalité de la lecture qui importe : il y a aussi ses

temporalités, i.e. ses contraintes de réalisation dans un référentiel temporel qui s’offre pour cadre à une pratique. On n’applique pas la même stratégie de lecture lorsqu’on « scanne » un document, lorsqu’on l’examine rapidement en le feuilletant, lorsqu’on a le temps pour le lire avec intention et attention ou, enfin, lorsqu’on lui consacre son temps, sa vie même, pour l’étudier et l’approfondir [11, 13]. La lecture n’est pas une donnée unique : elle dépend d’un grand nombre de paramètres, et elle se configure différemment suivant la temporalité qui lui est assignée pour se réaliser ; c’est cette dernière qui spécifie la stratégie en œuvre.

Quoi qu’il en soit, il apparaît important de réserver, dans la conception même de l’architecture des connaissances, une place importante aux genres de lecture en tant que traces de pratiques attestées. Autrement, la lecture est asservie à une raison qui avance sur un mode associatif et qui édifie, sur la logique des bases de données, un paradigme de lecture presque indéplaçable. Dans notre cas, ces genres de lecture sont des constructions qui se réalisent au-dessus du niveau des points de vue. Nous nous expliquons.

Un genre de lecture est une codification des normes de réception en vigueur dans une communauté. Il permet le déclenchement des stratégies de lecture adaptées à une écriture donnée. Il permet, en un sens, de réunir dans le même projet écriture et lecture. Cette normativité a une incidence particulière sur l’organisation des informations ; elle prend la forme d’une surdétermination de structures glanées dans divers points de vue. Ces idées, qui ne concernent certainement pas que le musée virtuel, ont été maintenues au centre de nos préoccupations lors du design du musée que nous avons développé. Plus précisément, nous avons choisi trois formes de visite, qui nous ont semblé fondamentales, pour illustrer le concept de genres de lecture :

- La visite « Plaisir ou Découverte ». Elle est bâtie sur le profil de l’amateur de l’art. La temporalité s’y trouve sans contraintes. L’interruption peut s’opérer à tout moment sans nuire l’intention globale. La collection entière est organisée en sous-collections autour d’un prototype. Le visiteur entre par le prototype et procède à la visite d’une partie du musée en évoluant d’une œuvre à une autre suivant son goût et son désir, essentiellement par association. La notion structurante de cette approche de la collection du musée est la similitude ; cette dernière reste modulable au sens où les critères de sa définition et leur combinatoire sont laissés au goût du visiteur. L’information sur les œuvres est ici volontairement réduite ; elle concerne le lieu et l’époque de l’œuvre, le cycle iconographique dans lequel elle

appartient, le support de réalisation, le courant artistique, le peintre, le type thématique et les prototypes lui étant associés. La reconfiguration de la visite suivant un autre prototype ou suivant d’autres critères de visite est à tout moment possible.

- La visite « Étude ». Elle est conçue sur le profil de l’étudiant. Contrairement à la précédente, qui se met en place de manière incrémentale, ici le visiteur aborde les œuvres par classes qui sont produites par des topiques d’étude prédéterminées. Par exemple, on pose des questions concernant le thème de l’Annonciation diachroniquement, diatopiquement, historiquement, contextuellement (suivant le peintre, le support, l’école et le style, le type thématique, le cycle iconographique et narratif d’appartenance etc.), des éléments descriptifs, esthétiques, etc. Autrement dit, alors que la précédente était une visite personnalisable pendant laquelle l’accent était mis sur l’individualité de l’œuvre et l’idiosyncrasie du parcours, ici c’est l’interpicturalité (le rapport des tableaux entre eux) qui organise la lecture suivant plusieurs catégories. La visite « Étude » vise, en quelque sorte, la reconquête d’une identité de l’œuvre à travers les formes de sa « socialité » textuelle et picturale qui lui assignent une place et un rôle dans l’histoire de la production artistique.

- La visite « Approfondissement ». Elle est construite sur le profil du spécialiste (le peintre, le restaurateur, le conservateur, l’expert en Histoire de l’Art, etc.). Elle a surtout une visée paradigmatique. On propose, en effet, des cas typiques d’étude qui ont été poussés bien plus loin que les précédents. L’information, sur tous les points de vue, se voulait ainsi aussi riche que possible et toujours susceptible de s’améliorer par des apports ultérieurs. On arrive ici même à des études physico- chimiques, des analyses plus étendues en matière d’esthétique, des développements historiques ou philosophiques soutenus, etc. Trois œuvres ont été choisies selon une volonté de diversification ; entre autres, parce qu’ils relèvent de traditions, de styles, d’époques ou des techniques différentes. Cette forme de visite est, en un sens, l’aboutissement des deux précédentes. Elle constitue un véritable cours d’initiation à l’art de l’iconographie byzantine. Et permet, rétrospectivement, d’étudier les œuvres abordées par une visite de type « Découverte » ou

« Étude » différemment.

Figure 5 : Deux étapes dans la visite « Approfondissement ».

À gauche, le visiteur a choisi le point de vue Esthétique et, plus particulièrement, sa composante concernant les Expressions. Le texte propose une analyse systématique des expressions des visages des figures (Ange et Marie). Des images intégrées dans le texte illustrent les propos ; on peut les consulter avec des résolutions très hautes pouvant ainsi aborder les œuvres à travers un grand nombre de détails.

À droite, le visiteur a choisi, pour la même œuvre, le point de vue d’une Exploration Profonde et, plus particulièrement, sa composante concernant la Stratigraphie, souhaitant, par exemple, étudier le pinceau du peintre ; il a sélectionné un point du tableau (carnation du pied de l’Ange) ; un court texte explique la préparation de la palette et explicite les couches de couleurs sur ce point précis. Une image de stéréo-microscope en propose une vision détaillée ; on peut également l’étudier en très haute résolution faisant ainsi dévoiler au grand jour des éléments importants de la technique du peintre. Les genres de lecture et les scénarios de visite sont des notions jumelées. Certes, un genre de lecture convoque des finesses qu’un scénario de visite, qui discrétise, fixe et opérationnalise, ne saurait capter. D’une certaine manière, les scénarios de visite ne sont que des particularisations de genres de lecture, réalisables dans une machine. Il ne reste pas moins que leur coordination est significative dans un musée virtuel. Dans le cas du musée sur l’Annonciation, les trois genres de lecture choisis se projettent à autant de scénarios de visite (Figure 6). Pour résumer :

- le genre de lecture traduit, d’un côté, les normes de réception culturelle, telles que nous aurions souhaité retrouver en nous promenant dans un musée virtuel ; il est le cadre d’une naturalité qui vient du respect des pratiques ;

- de l’autre, il sert de fondement pour la scénarisation de la collection, i.e. sa mise en valeur à travers des parcours de visite ; il s’agit d’une étape indispensable, aux sources d’un design ergonomique sans conflits avec nos habitudes sémiotiques.

Figure 6 : Scénarios de visite. Les différentes parties (couleurs différentes) schématisent les différents parcours de visite ; elles correspondent à un genre de lecture particulier.

Interpicturalités et détails : Le proche, le lointain et les actifs de la lecture

On parle peu de lecture ; mais on ne parle pas non plus davantage des pratiques d’analyse des œuvres. En Histoire de l’Art, il semble se dégager un vague invariant que l’on pourrait qualifier d’invariant du « regard à distance ». C’est un regard durable qui a depuis longtemps nourri nos manières de voir. En effet, nous avons pris l’habitude de regarder une œuvre depuis une certaine distance – disons, pour un tableau de taille moyenne, depuis une distance de deux à cinq mètres habituellement. L’occupation de l’espace dans un musée réel et les consignes de présentation y sont sans doute pour quelque chose.

On n’imagine généralement pas combien cette habitude, qui n’a rien de naturel, influe dans nos façons de voir, de lire et de comprendre. C’est en réalité un trait qui contraint fortement nos catégories de réception. Il

convoque une forme d’énaction qui fixe d’emblée l’horizon des potentialités d’analyse. Cependant, comme le remarque Daniel Arasse dans son remarquable traité sur le détail [1], il y aurait, à côté de cette approche des œuvres à distance, qui fonde une Histoire de l’Art typique, une autre Histoire de l’Art, toute autre peut-être, faite de regards rapprochés, qui choisissent l’abord de l’œuvre sur la base d’un détail. Ce serait, précisément, une Histoire de l’Art du détail. Elle complèterait la première en proposant des lectures originales parfois en réinventant le contenu de l’œuvre ou, au moins, en l’éclairant différemment. L’idée d’Arasse semble être celle d’une possibilité d’organiser la lecture d’un tableau à travers un élément singulier, un élément distinctif en quelque sorte, contrairement à une pratique qui serait fondée sur ce qui rassemble et classe les œuvres. Par la porte du détail on engage « une lecture non pas devant mais aussi dans le tableau ». Le singulier guide autant une lecture que le général ; seulement, il la guide différemment. Il rectifie aussi ou il complète le rapport entre savoir et voir : il ne s’agit pas de « soumettre le voir au savoir » mais de constituer un savoir aux sources même du voir. En d’autres termes, le détail ouvrirait à des cheminements qui sont susceptibles d’aboutir à des interrogations autrement productives sur l’œuvre, mettant en lumière des contenus et des valeurs imperceptibles à un regard arrêté à une distance fixe et contraint de voir à travers la grille de similitudes qui unifient le vu avec le déjà vu.

On pourrait même dire que le rapprochement, qui vise à construire des stratégies de lecture sur les détails, pondère la vision statique de l’œuvre en la confrontant à une vision dynamique qui correspondrait à un mouve- ment vers l’avant ; ce faisant, il établit un régime de proximité généreux pour repenser l’interprétation sous forme d’opposition ou d’affinement.

Serait-ce suffisant ? On le comprend, il y aurait aussi une troisième opportunité pour la lecture. Celle, également dynamique, qui correspondrait à un mouvement vers l’arrière et dont l’objectif serait de réintroduire l’œuvre dans ses sociétés (d’appartenance et de référence). En s’éloignant de l’objet exposé, en réalité, on le recontextualise. La troisième Histoire de l’Art tirerait, donc, sa légitimité de la transmutation de l’intertextualité (qui régit les textes) en « interpicturalité ». Elle serait, concrètement, fondée sur le rapport d’une œuvre à d’autres œuvres. Ces diverses sociétés fonctionnent, dans une certaine manière, comme la notion de voisinage en Topologie. Elles apportent des déterminations venant de l’extérieur de l’œuvre. Elles constituent les écologies nécessaires pour établir une identité située de l’œuvre.

En récapitulant :

- le rapport au détail serait un rapport intrinsèque, un rapport, somme toute situant ; il procèderait d’une logique méréologique ; sorte de synecdoque picturale, il chercherait à éclairer le tout (voire un autre tout) à travers la partie et même l’élément singulier ;

- le rapport à un espace interpictural, au contraire, témoignerait de l’inscription de l’œuvre à des globalités sémiotiques supérieures ; il procèderait d’une logique de l’identité sociale ; mais il resterait, lui aussi, cohérent avec le principe herméneutique de la détermination du local par le global.

Les trois visions semblent cependant nécessaires pour la lecture d’une œuvre. Elles se complètent et indexent le voir et le comprendre sur le projet de regard dynamique et mouvant. Il y a, certes, beaucoup de détails dans une œuvre ; virtuellement, une infinité. Il y a, aussi, beaucoup des sociétés interpicturales pour une œuvre ; virtuellement, une infinité, également. Parfois, même, détail et interpicturalité se renvoient mutuellement. En effet, on comprend souvent un détail à l’aide d’une mise en perspective de l’œuvre dans une société particulière d’œuvres (par exemple, la présence de l’enfant déjà formé dans le ventre de Marie au moment même de l’Annonciation) ; on légitime souvent une société d’œuvres parfois par un détail (la représentation du thème de l’Annonciation à l’intérieur d’une scène de théâtre à l’italienne).

Les trois regards qui s’en suivent (le regard qui fixe à distance, le regard qui explore en s’approchant et le regard qui s’éloigne pour recontextualise) semblent tous nécessaires pour penser la modélisation d’un musée virtuel. Ils sont à la source des factures interprétatives dont ils constituent la cause efficiente. Ils ne désignent pas seulement des possibilités de réorientation ou d’affinement d’une visite mais permettent, par ailleurs, d’établir une grille de comparaison entre lectures.

Techniquement, ils exigent des qualités spécifiques du corpus des images de la collection : ils doivent concerner tous les points des vues. Dans le musée virtuel sur l’Annonciation, ils prennent la forme des choix techniques sur les reproductions des œuvres : les images sont de haute et de très haute résolution, précisément pour supporter autant que possible le mouvement vers l’avant ; ils sont complétés par des reproductions de bon nombre de détails choisis qui prennent des formes différentes suivant les visites. Les relations d’interpicturalité, de l’autre côté, débordent sur le genre pictural de la collection, et embrassent des formes inédites, comme les cycles narratifs d’appartenance (l’art byzantin est essentiellement narratif, ce qui donne aussi l’opportunité de superposer interpicturalité et intertextualité), le support de réalisation, la fonction liturgique, la place

dans un programme iconographique d’une église, etc. Les deux premiers genres de visite (Découverte et Étude) en font massivement usage.

Mais la dynamique interprétative exige aussi un régime de transition entre les regards ; autrement dit, le visiteur doit pouvoir passer d’un regard à un autre de manière naturelle. Certes, tout ne doit pas être possible ; mais le nécessaire, en matière d’interprétation, est souvent ce qui procède de la norme ; et ce nécessaire doit être toujours possible. C’est la raison pour laquelle les visites dans le musée sur l’Annonciation se recoupent souvent permettant des glissements d’une lecture à une autre.

Éléments d’implémentation et d’interaction Homme/Machine

Arrivés à ce niveau, il ne nous reste qu’à décrire la mise en scène. Ou la mise en œuvre, qui n’en est pas moins une seconde scénarisation, superposée, dérivant des préoccupations muséologiques.

Le problème de l’ergonomie est largement prioritaire. Les deux risques à évaluer et à minimiser à chaque phase sont l’extrême fragmentation (beaucoup d’actions demandées au visiteur pour recueillir l’information qu’il souhaite sur une œuvre, en matière de forme, de profondeur et d’extension) ou l’extrême intégration (tout gît devant lui, comme une classe d’objets surdéterminée). Sans doute, tout est ergonomique et l’absolument non ergonomique n’a jamais existé ; ou alors sous forme de farce. On sait, par ailleurs, la difficulté d’évaluer l’ergonomie ainsi que la réussite d’inventions notoirement non ergonomiques. Dans notre cas, il s’agissait d’un travail amont sur la facilité de l’appropriation du site. Le « clic » est, nous en convenons, tout puissant, mais pas toujours nécessaire et parfois doté de pouvoirs qui, par leurs conséquences, dépassent son objectif en brouillant les pistes de la visite projetée ; plus même, il construit des chemins de lecture qui ne correspondent pas à l’intention première ; ni à des normes de progression, d’ailleurs. De l’autre côté, une grande complexité de l’interface, qui demanderait une compétence informatique quelque peu élevée, serait un facteur d’exclusion ; alors que l’argument majeur des musées virtuels est précisément leur engagement en faveur de l’inclusion culturelle.

Ce sont là deux des raisons, principales, qui nous ont amenés à bâtir l’ensemble du musée avec un nombre restreint de composants, nécessitant peu de compétences informatiques et obéissant, globalement, à la même logique (trois au total : un de visualisation, et deux pour la navigation horizontale/verticale (réalisés comme « flowlist » et

« carrousel »)). L’objectif était au fond de disposer des outils intuitifs pour réaliser des parcours de graphe de manière transparente (le visiteur, en manipulant des objets 3D navigue de manière plutôt ludique dans une structure de données pourtant complexe, mais sans en avoir l’impression de se perdre).

Quant au reste, l’architecture du site est une architecture relativement classique « client/serveur ».

Conclusion

Notre vie chemine souvent à travers des collections. Autour de nous, des « choses », sensibles ou non, s’organisent en sociétés. Mais pas toutes seules ; ni par une règle imposée ou par quelque principe transcendant : seulement par nos propres pratiques. La pratique la plus profonde est celle qui s’efface parce qu’entièrement dissoute dans nos manières de vivre. Notre regard porte ainsi, secrètement, l’inscription d’une pensée de nos expériences de collections. Comment sont-elles ? Sûrement pas des expériences de logique relationnelle à la manière des bases des données. Plus encore que la collection, c’est notre visite qui raconte notre histoire. La lecture que nous faisons des pièces qui composent la collection, et mieux : notre façon de la lire comme un tout.

Le musée virtuel renouvelle cette vision avec enthousiasme. Mais quel musée virtuel ? Tous les musées virtuels ne se valent pas, on l’a vu, la notion de transmission culturelle ayant été spoliée par les catégories conceptuelles d’une logique relationnelle issue d’un paradigme informatique unique. La mise à disposition des collections sans égard aux pratiques de lecture, qui fait d’elles des objets identiques pour tout le monde, découpés des procédures d’interaction sémiotique normées, constitue sans doute une avancée dans l’immense productivité des bases de données ; mais sa contrepartie culturelle reste douteuse [4]. Apprend- on plus avec les musées virtuels ? Y a-t-il des utilisateurs qui consacrent du temps pour parcourir les musées virtuels typiques (i.e. les musées virtuels qui reproduisent des musées réels) dans un projet de découvrir des œuvres ? De les étudier ?

Reste la chance des musées thématiques. Du moins, s’ils ne dégradent pas, eux aussi, le concept de visite. Ils constituent, à notre sens, une incontestable offre culturelle. Et un authentique lieu de convergence des intelligences. On dirait, en s’appropriant les termes de Malraux [12], que le musée virtuel thématique se trouve dans la transcendance, alors que les outils actuels, qui visent diverses formes d’inventaire des fonds des musées, se situent dans l’immanence. Derrière cette différence, il y a

toute une différence dans le rôle qu’on accorde à l’interaction et à l’anthropocentrisme. La logique des bases de données en est seulement un pis-aller.

On remarquera, précisément, qu’il n’y a pas d’outils spécifiques pour la mise sur pied d’un musée virtuel. Les seuls produits qu’on trouve au marché proposent des versions améliorées de gestion et de présentation de bases de données multimédias ; on n’y trouvera pas les notions de scénario de visite, de profil de visiteur et de niveau d’exploration des collections, que l’on doit, éventuellement, construire a posteriori 7 . Ou alors, ils sont concernés par diverses formes de management des fonds8 ; ils ne se soucient point de la création d’authentiques musées virtuels ; autrement dit, ils ne sont pas des outils pour configurer, maquetter et présenter en ligne, pour un public visé, une collection dans une optique muséographique et muséologique. D’ailleurs, pour le moment, il ne semble pas exister d’évaluation fiable de tels systèmes.

Peut-être une idée pour une direction en matière de développement. L’artisanat réclamera pour longtemps des outils qui préservent et pérennisent l’expertise acquise.

Remerciements : Nous remercions la Fondation Ormylia pour nous avoir permis la mise en place de ce musée, qui s’appuie sur un important travail mené en amont depuis plusieurs années. Nous remercions aussi Trinity Systems pour avoir consacré beaucoup de temps de développement hors contrat pour améliorer le site.

Références bibliographiques

[1] ↑ Arasse, D. : Le Détail. Pour une histoire rapprochée de la peinture. Flammarion, 2008.

[2] ↑ Bernier, R : Les musées sur Internet en quatre tableaux. Archée Cybermensuel, 2001 (4 articles, section Cyberculture) http://www.archee.qc.ca/index.htm

[3] ↑ CIDOC – ISO standard 21127:2006

[4] ↑ Deloche, B. : Le musée virtuel. PUF, 2001.

[5] ↑ Doering, Z. : Strangers, Guests, or Clients ? Visitor Experiences in Museums. Curator, 42(2), 1999, pp. 74-87.

[6] ↑ Hooper-Greenhill, E. : Museums and Education: Purpose, Pedagogy, Performance. Kindle Edition, 2009.

[7] ↑ Hooper-Greenhill, E. : Museums and the shaping of knowledge. Kindle Edition, 2007.

[8] ↑ Kanellos I., Le Bras Th., Kervella Ph., Guiziou E., Hatala A., Clochet S., Branelec O. : The Knossos project: Constructing Multi-point-of-view and Practice-adapted Interfaces for Indexing and Retrieving Information through Iconic Corpora, Proceedings of the ICTTA’04, Damas, Syrie, avril 2004, pp. 372-3 (article complet dans le CD-ROM de la conference).

[9] ↑ Kanellos I., Le Bras Th., Miras F., Suciu I. : Le concept de genre comme point de départ pour une modélisation sémantique du document électronique. Actes du Colloque International sur le Document Électronique (CIDE’05), Beyrouth, Liban, avril 2005, pp. 201-216.

[10] ↑ Le Bras, Th., Kanellos, I., Suciu I., s. Daniilia: The course as hermeneia: when interpretations leads the modeling of e-learning systems. iPED, Researching academic futures, Coventry (UK), 2007, pp. 45-55.

[11] ↑ Le Bras, Th : Étude et mise en place d’un modèle générique de cours en EIAH. Typologie formelle des genres et des styles de cours. Moyens informatiques de réalisation. Thèse de doctorat, Université Européenne de Bretagne, décembre 2008.

[12] ↑ Malraux, A. : Le musée imaginaire. Gallimard (Folio, Essais), 1996.

[13] ↑ Miras, F. : Ergonomie de lecture et feuilletage électronique. Thèse de doctorat, TELECOM Bretagne et Université de Bretagne Sud, janvier 2008.

[14] ↑ Pearce, S. : Interpreting Objects and Collections. Routledge (Leicester Readers in Museum Studies), 1994.

[15] ↑ Laneyrei-Dagen, N. : Lire la Peinture. Dans l’intimité des Œuvres. Larousse, 2002.

[16] ↑ Rastier, F. : Sémantique Interprétative. PUF, 2009 (3e édition). [17] Annunciation virtual museum : www.annunciation.gr

[18] ↑ British Museum : www.britishmuseum.org

[19] ↑ Brooklyn Museum : www.brooklynmuseum.org

[20] ↑ Powerhouse Museum : www.powerhousemuseum.com [21] Rijksmuseum : www.rijksmuseum.nl

[22] ↑ Tate Museum : www.tate.org.ok

[23] ↑ Museo del Prado : www.museodelprado.es

[24] ↑ Musée du Louvre : www.louvre.fr

[25] ↑ Musée de Pompei : www.pompeiisites.org

[26] ↑ Métropolitan Museum : www.metmuseum.org

[27] ↑ Musée de l’Hermitage : www.hermitagemuseum.org

[28] ↑ Eternal Egypt (www.eternalegypt.com)

Notes

- ↑ Le texte entier est contenu dans 13 petites lignes dans la version du manuscrit grec et se trouve au seul évangile de Luc (ch. 1, lignes 26 à 38). On trouve aussi, dans la tradition islamique, un récit apparenté, dans la Sourate 19, intitulée « Marie (Maryam) » ; là, la description est encore plus courte : elle tient en 6 lignes au plus (16 à 21) !

- ↑ Rappelons la définition de l’UNESCO d’un musée : « une institution permanente, sans but lucratif, au service de la société et de son développement, ouverte au public et qui fait des recherches concernant les témoins matériels de l’homme et de son environnement, acquiert ceux-là, les conserve, les communique et notamment les expose à des fins d’études, d’éducation et de délectation ». Elle reste aussi valide dans le cas des musées virtuels. Bien entendu, le musée virtuel peut aussi concerner des objets de n’importe quelle nature, fonction et vocation.

- ↑ Comme la rubrique des « Œuvres à la loupe » du musée du Louvre [24], le sous-menu « Masterpieces » du Rijksmuseum [21], la section « Explore » du British Museum [18], etc.

- ↑ Remarquons que le paradigme d’un musée virtuel reçoit toujours de la plupart des muséographes et des muséologues une méfiance non dissimulée. Il n’est peut-être pas sans rapport avec notre analyse. La logique des bases de données impose un cadre qui fossilise les pratiques muséales en matière d’organisation d’une exposition, bâties traditionnellement sur la notion de visite. C’est comme si, dirions-nous, dans un musée traditionnel, on abattait les cloisons pour en faire un immense espace où tous les œuvres seraient ensemble et où tout parcours deviendrait possible.

- ↑ Il a été développé en commun par la Fondation Ormylia et TELECOM Bretagne. Le développement a été assuré par la société Trinity Systems (www.trinitysystems.gr). Il est le résultat de nombreux travaux menés depuis plusieurs années dans le Art Diagnosis Centre de cette Fondation et à TELECOM Bretagne.

- ↑ Certes, d’autres auraient pu aussi bien convenir. La question n’est pas le nombre, ni même la qualité, mais la reconnaissance de régimes d’analyse cohérents, attestés par des discours d’analyse dans le domaine de l’Histoire de l’Art. Et, évidemment, leur potentiel de représentation dans une machine !