CIDE (2009) Buckland : Différence entre versions

imported>Abdelhakim Aidene |

imported>Abdelhakim Aidene |

||

| Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||

historique et culturel. Sinon, les objets culturels, matérials ou numériques, ne signifient pas grande chose. | historique et culturel. Sinon, les objets culturels, matérials ou numériques, ne signifient pas grande chose. | ||

Depuis plusieurs années deux groupes à l’Université de Californie, Berkeley, travaillent les techniques numériques permettant de donner accès et compréhension de ressources informationnelles sur l’héritage culturel. L’Electronic Cultural Atlas Initiative (ECAI, Initiative pour Atlas Culturel Electronique, <ecai.org>)) <ref>ECAI : < http://ecai.org ></ref> , est une collaboration internationale qui promeut des techniques pour l’analyse de données culturelles géospatiales et géotemporelles. A la School of Information Ray Larson, Fredric Gey et Michael Buckland dirigent un groupe appelé Metadata Research Program. Ce groupe poursuit des travaux sur les problèmes de récupération de l’information, notamment comment exploiter les métadonnées pour la recherche multilingue, géographique, et historiques, à travers les genres numériques diverses. | Depuis plusieurs années deux groupes à l’Université de Californie, Berkeley, travaillent les techniques numériques permettant de donner accès et compréhension de ressources informationnelles sur l’héritage culturel. L’Electronic Cultural Atlas Initiative (ECAI, Initiative pour Atlas Culturel Electronique, <ecai.org>)) <ref>ECAI : < http://ecai.org ></ref> , est une collaboration internationale qui promeut des techniques pour l’analyse de données culturelles géospatiales et géotemporelles. A la School of Information Ray Larson, Fredric Gey et Michael Buckland dirigent un groupe appelé Metadata Research Program. Ce groupe poursuit des travaux sur les problèmes de récupération de l’information, notamment comment exploiter les métadonnées pour la recherche multilingue, géographique, et historiques, à travers les genres numériques diverses. | ||

| − | L’ECAI et le Metadata Research Group collaborent pour rendre plus efficace la consultation d’ouvrages de référence dans l’environnement Web [1 | + | L’ECAI et le Metadata Research Group collaborent pour rendre plus efficace la consultation d’ouvrages de référence dans l’environnement Web [{{CIDE lien citation|1}}, {{CIDE lien citation|2}},{{CIDE lien citation|3}} ]. Nous vous présentons l’organisation des ressources explicatives relatives à l’histoire et au patrimoine irlandais pour lecteurs des périodiques numérisés au Centre for Data Digitisation and Analysis, The Queen’s University, Belfast, dirigé par Paul Ell<ref> < http://www.qub.ac.uk/research-centres/CentreforDataDigitisationandAnalysis/ ></ref>. |

==Patrimoine et document== | ==Patrimoine et document== | ||

| Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||

Quand nous utilisons n'importe quelle technologie numérique nous ne nous occupons pas directement de conceptions abstraites, mais de données, de textes, et d'autres objets concrets. La technologie est nécessairement matérielle. Donc nous nous occupons indirectement du savoir. Nous nous occupons directement de signes, de représentations de la connaissance, d'objets que nous considérons comme significatifs. On pourrait dire que nous nous occupons de documents, mais de documents dans n'importe quelle forme. Les documents ne sont pas seulement faits de texte. Parler de « document » de cette façon n'est pas original. En 1937 l'Institut International de Coopération Intellectuelle, une organisation crée par la Société des Nations, a collaboré avec l'Union Français des Organismes de Documentation, à fin de définir des termes techniques, y compris « document » : | Quand nous utilisons n'importe quelle technologie numérique nous ne nous occupons pas directement de conceptions abstraites, mais de données, de textes, et d'autres objets concrets. La technologie est nécessairement matérielle. Donc nous nous occupons indirectement du savoir. Nous nous occupons directement de signes, de représentations de la connaissance, d'objets que nous considérons comme significatifs. On pourrait dire que nous nous occupons de documents, mais de documents dans n'importe quelle forme. Les documents ne sont pas seulement faits de texte. Parler de « document » de cette façon n'est pas original. En 1937 l'Institut International de Coopération Intellectuelle, une organisation crée par la Société des Nations, a collaboré avec l'Union Français des Organismes de Documentation, à fin de définir des termes techniques, y compris « document » : | ||

Document : Toute base de connaissance, fixée matériellement, susceptible d'être utilisée pour consultation, étude ou preuve. Exemples: manuscrits, imprimés, représentations graphiques ou figurées, objets de collections, etc. [4, page 234]. | Document : Toute base de connaissance, fixée matériellement, susceptible d'être utilisée pour consultation, étude ou preuve. Exemples: manuscrits, imprimés, représentations graphiques ou figurées, objets de collections, etc. [4, page 234]. | ||

| − | Suzanne Briet (1894-1989), bibliothécaire et documentaliste [5 | + | Suzanne Briet (1894-1989), bibliothécaire et documentaliste [{{CIDE lien citation|5}}, {{CIDE lien citation|6}} ], a avancé ce concept de « document » en 1951 dans son manifeste Qu'est-ce que la documentation?[{{CIDE lien citation|7}}, {{CIDE lien citation|8}} ] Elle déclare, tout d'abord, que « Un document est une preuve à l'appui d'un fait ». Ensuite, elle explique qu'un document est « . . . tout indice concret ou symbolique, conservé ou enregistré, aux fins de représenter, de reconstituer ou de prouver un phénomène ou physique ou intellectuel. » [{{CIDE lien citation|7}}, {{CIDE lien citation|7}} ]. Par conséquent on ne peut pas considérer que le métier de documentaliste s'occupe de textes, mais, plutôt, de toute espèce de preuve, de témoignage, d'évidence et que cette preuve (« le document ») est de forme concrète et non pas abstraite. Remarquons que Briet a employé le mot « indice ». Le mot « indice » veut dire qu'un objet ne devient une preuve (un document) que si cet objet est situé en rapport avec d’autres preuves, des autres documents. C'est à dire que les documents doivent être arrangés les uns par rapport aux autres. Aujourd’hui nous voulons déléguer autant que possible les tâches documentaires aux logiciels. |

| − | Une approche plus contemporaine serait de dire que le sens est construit par l’observateur et que tout objet pourrait, dans certaines situations, être preuve, être un « document ». Donc tout objet peut devenir signifiant. Tout objet concret peut être un document. Nous retenons deux suppositions de Briet: Que tout objet peut être un document; et que la documentation concerne relations entre ces objets [9]. | + | Une approche plus contemporaine serait de dire que le sens est construit par l’observateur et que tout objet pourrait, dans certaines situations, être preuve, être un « document ». Donc tout objet peut devenir signifiant. Tout objet concret peut être un document. Nous retenons deux suppositions de Briet: Que tout objet peut être un document; et que la documentation concerne relations entre ces objets [{{CIDE lien citation|9}}]. |

===Document et patrimoine 3.0=== | ===Document et patrimoine 3.0=== | ||

Il convient de considérer un document numérique à trois niveaux : | Il convient de considérer un document numérique à trois niveaux : | ||

| Ligne 56 : | Ligne 56 : | ||

===Ouvrages de référence=== | ===Ouvrages de référence=== | ||

Pendant des siècles, on a développé plusieurs genres d’ouvrages de référence, par exemples, des bibliographies et des catalogues de documents, les dictionnaires biographiques, les cartes et dictionnaires géographiques, les histoires et chronologies d’événements, les encyclopédies et les dictionnaires. Par conséquent, la salle de bibliographies d’une bibliothèque constitue un milieu admirable, plein de ressources dignes de confiance pour s’instruire sur n’import quel domaine, y compris le patrimoine. | Pendant des siècles, on a développé plusieurs genres d’ouvrages de référence, par exemples, des bibliographies et des catalogues de documents, les dictionnaires biographiques, les cartes et dictionnaires géographiques, les histoires et chronologies d’événements, les encyclopédies et les dictionnaires. Par conséquent, la salle de bibliographies d’une bibliothèque constitue un milieu admirable, plein de ressources dignes de confiance pour s’instruire sur n’import quel domaine, y compris le patrimoine. | ||

| − | C’est la même Suzanne Briet qui, en 1934, a fait naître à la Bibliothèque Nationale la Salle de Catalogues et Bibliographies. Elle a sélectionnés les ouvrages de références les plus utiles, les a retirés des rayons sans libre accès, et les a rassemblés dans une salle avec libre accès bien adaptée pour les lecteurs [10]. Malheureusement, le service si éducatif d’une collection d’ouvrages de référence d’une bibliothèque n’existe guère sur le Web. Nous avons besoin d’un tel service [11]. | + | C’est la même Suzanne Briet qui, en 1934, a fait naître à la Bibliothèque Nationale la Salle de Catalogues et Bibliographies. Elle a sélectionnés les ouvrages de références les plus utiles, les a retirés des rayons sans libre accès, et les a rassemblés dans une salle avec libre accès bien adaptée pour les lecteurs [{{CIDE lien citation|10}}]. Malheureusement, le service si éducatif d’une collection d’ouvrages de référence d’une bibliothèque n’existe guère sur le Web. Nous avons besoin d’un tel service [11]. |

Notons qu’une version numérique d’un ouvrage imprimé ne suffit pas. L’adoption de technologies numériques implique deux étapes. D’abord on utilise des techniques numériques pour obtenir les mêmes résultats de manière plus efficace ; ensuite les capacités du logiciel sont exploitées à fin de développer de nouveaux services plus utiles. Considérons un dictionnaire géographique de l’Irlande, le Onomasticon Goedelicum par Edmund Hogan [12] qui a indexé les noms géographiques mentionnés dans plusieurs documents anciens (Fig 1). Cet œuvre essentielle, parue en 1910, symbolise les ressources imprimées : le texte est très abrégé et peu commode. Les exemplaires sont assez rares mêmes dans les bibliothèques. Une version numérisée du texte imprimé se trouve sure le Web <ref>The Locus project : < http://www.ucc.ie/locus/></ref>. | Notons qu’une version numérique d’un ouvrage imprimé ne suffit pas. L’adoption de technologies numériques implique deux étapes. D’abord on utilise des techniques numériques pour obtenir les mêmes résultats de manière plus efficace ; ensuite les capacités du logiciel sont exploitées à fin de développer de nouveaux services plus utiles. Considérons un dictionnaire géographique de l’Irlande, le Onomasticon Goedelicum par Edmund Hogan [12] qui a indexé les noms géographiques mentionnés dans plusieurs documents anciens (Fig 1). Cet œuvre essentielle, parue en 1910, symbolise les ressources imprimées : le texte est très abrégé et peu commode. Les exemplaires sont assez rares mêmes dans les bibliothèques. Une version numérisée du texte imprimé se trouve sure le Web <ref>The Locus project : < http://www.ucc.ie/locus/></ref>. | ||

Version du 23 juin 2016 à 14:26

Contexte et connexions: L’Irlande et le patrimoine irlandais

|

Sommaire

- Résumé

- Le savoir nécessite qu’on s’informe du contexte et de ses connexions. Comment faciliter la compréhension du contexte historique et culturel d’un patrimoine ? A l’Université de Californie, Berkeley, l’Electronic Cultural Atlas Initiative et la School of Information développent un environnement en ligne qui reproduit le milieu éducatif d’une collection de référence dans une bibliothèque. Une interface « Context finder » facilite les recherches dans les sources recommandées. Le système « Context builder » ajoute des liens à une source d’explication du texte en XML. La technique « Context provider » ajoute en sens inverse au texte ces liens vers la source d’explication. Ainsi un réseau explicatif s’établit.

- Abstract

- Understanding depends on knowing context and relationships. How can learning the historical and cultural context of cultural heritage be facilitated ? At the University of California, Berkeley, researchers in the Electronic Cultural Atlas Initiative and in the School of Information are developing online services to resemble the educational environment of a library reference collection for use by anyone reading any text online. A « Context finder » interface supports search in recommended resources. A « Context builder » system adds links to an explanatory resource into the text in XML. A « Context provider » technique adds to a resource reversed links back to the text.

_

Introduction

Francis Bacon écrivit « Savoir, c'est pouvoir », quia ignoratio causae destituit effectum : pour obtenir des résultats, on doit comprendre les rapports entre les choses, comment elles sont liées, les unes avec les autres. Dans le domaine des patrimoines, il faut prendre garde au contexte

historique et culturel. Sinon, les objets culturels, matérials ou numériques, ne signifient pas grande chose.

Depuis plusieurs années deux groupes à l’Université de Californie, Berkeley, travaillent les techniques numériques permettant de donner accès et compréhension de ressources informationnelles sur l’héritage culturel. L’Electronic Cultural Atlas Initiative (ECAI, Initiative pour Atlas Culturel Electronique, <ecai.org>)) [1] , est une collaboration internationale qui promeut des techniques pour l’analyse de données culturelles géospatiales et géotemporelles. A la School of Information Ray Larson, Fredric Gey et Michael Buckland dirigent un groupe appelé Metadata Research Program. Ce groupe poursuit des travaux sur les problèmes de récupération de l’information, notamment comment exploiter les métadonnées pour la recherche multilingue, géographique, et historiques, à travers les genres numériques diverses.

L’ECAI et le Metadata Research Group collaborent pour rendre plus efficace la consultation d’ouvrages de référence dans l’environnement Web [1, 2,3 ]. Nous vous présentons l’organisation des ressources explicatives relatives à l’histoire et au patrimoine irlandais pour lecteurs des périodiques numérisés au Centre for Data Digitisation and Analysis, The Queen’s University, Belfast, dirigé par Paul Ell[2].

Patrimoine et document

Le passé, l’histoire, et patrimoine

Il convient de distinguer le passé, ce qui est arrivé autrefois, l’histoire, les récits, toujours imparfaits, multiples, et partiaux du passé, et le patrimoine, ces éléments du passé et de l’histoire que nous retenons. Le passé est parti et n’est plus connaissable que par les histoires, les documents, et les traditions. Le patrimoine est ce que nous avons aujourd’hui du passé. Le patrimoine est ce que nous retenons, soit hérité soit choisi, entre mémoires, traditions, et objets. Notre patrimoine est la culture et les objets culturels que nous avons absorbés, retenus ou construits. Nous façonnons notre patrimoine et notre patrimoine nous forme.

Document et savoir

Quand nous utilisons n'importe quelle technologie numérique nous ne nous occupons pas directement de conceptions abstraites, mais de données, de textes, et d'autres objets concrets. La technologie est nécessairement matérielle. Donc nous nous occupons indirectement du savoir. Nous nous occupons directement de signes, de représentations de la connaissance, d'objets que nous considérons comme significatifs. On pourrait dire que nous nous occupons de documents, mais de documents dans n'importe quelle forme. Les documents ne sont pas seulement faits de texte. Parler de « document » de cette façon n'est pas original. En 1937 l'Institut International de Coopération Intellectuelle, une organisation crée par la Société des Nations, a collaboré avec l'Union Français des Organismes de Documentation, à fin de définir des termes techniques, y compris « document » : Document : Toute base de connaissance, fixée matériellement, susceptible d'être utilisée pour consultation, étude ou preuve. Exemples: manuscrits, imprimés, représentations graphiques ou figurées, objets de collections, etc. [4, page 234]. Suzanne Briet (1894-1989), bibliothécaire et documentaliste [5, 6 ], a avancé ce concept de « document » en 1951 dans son manifeste Qu'est-ce que la documentation?[7, 8 ] Elle déclare, tout d'abord, que « Un document est une preuve à l'appui d'un fait ». Ensuite, elle explique qu'un document est « . . . tout indice concret ou symbolique, conservé ou enregistré, aux fins de représenter, de reconstituer ou de prouver un phénomène ou physique ou intellectuel. » [7, 7 ]. Par conséquent on ne peut pas considérer que le métier de documentaliste s'occupe de textes, mais, plutôt, de toute espèce de preuve, de témoignage, d'évidence et que cette preuve (« le document ») est de forme concrète et non pas abstraite. Remarquons que Briet a employé le mot « indice ». Le mot « indice » veut dire qu'un objet ne devient une preuve (un document) que si cet objet est situé en rapport avec d’autres preuves, des autres documents. C'est à dire que les documents doivent être arrangés les uns par rapport aux autres. Aujourd’hui nous voulons déléguer autant que possible les tâches documentaires aux logiciels. Une approche plus contemporaine serait de dire que le sens est construit par l’observateur et que tout objet pourrait, dans certaines situations, être preuve, être un « document ». Donc tout objet peut devenir signifiant. Tout objet concret peut être un document. Nous retenons deux suppositions de Briet: Que tout objet peut être un document; et que la documentation concerne relations entre ces objets [9].

Document et patrimoine 3.0

Il convient de considérer un document numérique à trois niveaux : Direct : Un document numérique existe et on peut l’examiner sur le Web. Interne : L’analyse d’un document (ou collection de documents) par l’exploration et l’analyse de données (data-mining, cluster analysis, natural language processing, etc.). Externe : Les rapports entre un document (ou collection de documents) et son contexte. Si « Patrimoine 1.0 » signifie l’acquisition d’objets et de données numériques dans le cadre des bibliothèques et musées, et si l’esprit Web 2.0 permet la participation de tout le monde, on peut proposer que pour « Patrimoine 3.0 » il faut créer la cyberinfrastructure des liens et rapports entre l’individu, les objets culturels, et leurs contextes.

Savoir et contexte

Selon Bacon, savoir n’est pouvoir que si on comprend comment une chose est rapportée à son contexte. Pour Briet ce qu’un document signifie dépend de ses rapports avec son contexte. Alors, comment faciliter la compréhension du contexte et des rapports de n’importe quel sujet ?

Ouvrages de référence

Pendant des siècles, on a développé plusieurs genres d’ouvrages de référence, par exemples, des bibliographies et des catalogues de documents, les dictionnaires biographiques, les cartes et dictionnaires géographiques, les histoires et chronologies d’événements, les encyclopédies et les dictionnaires. Par conséquent, la salle de bibliographies d’une bibliothèque constitue un milieu admirable, plein de ressources dignes de confiance pour s’instruire sur n’import quel domaine, y compris le patrimoine. C’est la même Suzanne Briet qui, en 1934, a fait naître à la Bibliothèque Nationale la Salle de Catalogues et Bibliographies. Elle a sélectionnés les ouvrages de références les plus utiles, les a retirés des rayons sans libre accès, et les a rassemblés dans une salle avec libre accès bien adaptée pour les lecteurs [10]. Malheureusement, le service si éducatif d’une collection d’ouvrages de référence d’une bibliothèque n’existe guère sur le Web. Nous avons besoin d’un tel service [11]. Notons qu’une version numérique d’un ouvrage imprimé ne suffit pas. L’adoption de technologies numériques implique deux étapes. D’abord on utilise des techniques numériques pour obtenir les mêmes résultats de manière plus efficace ; ensuite les capacités du logiciel sont exploitées à fin de développer de nouveaux services plus utiles. Considérons un dictionnaire géographique de l’Irlande, le Onomasticon Goedelicum par Edmund Hogan [12] qui a indexé les noms géographiques mentionnés dans plusieurs documents anciens (Fig 1). Cet œuvre essentielle, parue en 1910, symbolise les ressources imprimées : le texte est très abrégé et peu commode. Les exemplaires sont assez rares mêmes dans les bibliothèques. Une version numérisée du texte imprimé se trouve sure le Web [3].

Figure 1 : Page typique de l’Onomasticon Goedelicum par Edmund Hogan

Un dictionnaire géographique comme celui d’Hogan peut être transformé dans l’environnement Web. Les détails abrégés seraient développés. On préciserait la latitude et la longitude de chaque endroit à fin de permettre des visualisations cartographiques et des analyses géographiques [13][14]. Les références signalétiques aux textes cités par Hogan pourraient devenir des liens au paragraphe cité (si le texte visé est disponible sur le Web) ou aux cotes de placement dans les bibliothèques voisines. On pourrait chercher chaque localité sur les cartes numérisées anciennes ou modernes. Chaque personnage mentionné pourrait être relié aux dictionnaires biographiques. Dans un contexte de « Patrimoine 3.0 » un livre comme le « Hogan » n’est plus le même plus ouvrage. Chaque lien utile de « Hogan » à un autre ouvrage peut être noté et ajouté en XML. Ainsi « Hogan » est enrichi constamment. Egalement, ces liens peuvent être établis en sens inverse et de cette manière l’ouvrage cité citera lui même « Hogan ». Comme cela un réseau se bâtit, un réseau de rapports et de contextes.

3.2 Contexte et vocabulaire

Un vocabulaire évolue au sein d'une communauté et d'un domaine discursif. Chaque contexte culturel ou scientifique développe sa terminologie spécialisée, son propre dialecte. Donc pour s’instruire sur n’import quel contexte il faut employer la terminologie spécialisée du domaine [15].

De plus, dans les systèmes d'indexation les termes sont très souvent des adaptions plus ou moins artificielles de la langue courante (par exemple:

« God -- Knowableness -- History of Doctrines -- Early Church, ca. 30- 600 ») ou alors une notation artificielle est employée (par exemple

« 330 » signifie « Sciences Economiques » dans la Classification Décimale de Dewey). Ce sont des systèmes pour coder le savoir (KOS). On a reconnu depuis longtemps que les systèmes d'indexation sont des langues. On parle aujourd'hui de « métadonnées », mais avant

« métadonnées » on parlait de « langages documentaires », « langages d'indexation », ou bien « métalangages » (c.f. Maurice Coyaud [16]).

Conditions requises

Ressources recommandées

Les moteurs de recherche (comme Google) découvrent des ressources touchant n’importe quel sujet mais ils manquent de sélectivité. On devrait employer de préférence les ressources les plus dignes de confiance. Donc il faut établir un ensemble d’ouvrages soigneusement choisi. Evidemment le choix dépend du sujet et, également, de l’utilisateur. C’est la même tâche que le développement d’une collection d’ouvrages de référence dans une bibliothèque.

Partage de ressources de pair à pair (peer to peer)

Un service éducatif de type « Patrimoine 3.0 » doit déléguer la recherche aux logiciels autant que possible. Le partage de ressources de pair à pair est effectué par des protocoles comme Z39.50 (ISO 23950 Information retrieval (Z39.50) : Application service definition and protocol specification), SRU (Search/Retrieve via URL), et CQL (Common Query Language). De plus, les moteurs de recherche n’indexent que le Web superficiel (the open web) et n’atteignent pas le Web profond (the deep web), pour lequel on a besoin de recherches de pair à pair (federated search). Mais, jusqu’à maintenant la plupart des ressources de patrimoine électroniques ne supportent pas encore les protocoles de pair à pair. Les guides bibliographiques ne disent pas encore quels protocoles sont utilisables avec quelles ressources.

Service recommandeur de termes de recherche

Tout système de recherche parcourt de multiples vocabulaires [17]. Même quand un texte non-édité est parcouru avec une requête simple, au moins deux vocabulaires son présents :

- Le vocabulaire de l'auteur du document, ou bien les vocabulaires de plusieurs auteurs; et

- Le vocabulaire du chercheur.

Dans les systèmes opérationnels actuels, on trouve simultanément plusieurs vocabulaires. Un catalogue de bibliothèque, par exemple, contient au moins trois vocabulaires en plus des précédents :

- Le vocabulaire d'indexation du documentaliste, qui modifie ou complémente le vocabulaire de l'auteur.

- Les renvois -- EM (Employer); EP (Employé pour); etc. -- pour harmoniser ou corriger le vocabulaire des documentalistes;

- Le vocabulaire de la personne effectuant la recherche formulé selon par les exigences de la requête.

Il y a toujours des vocabulaires multiples en jeu et cette multiplicité est une cause fréquente d’erreurs. Un chercheur peut employer le terme A et un auteur a employé le terme B, même s’ils voulaient indiquer le même signifiant -- des synonymes. Cependant, il est possible que tous les deux employaient le terme A pour indiquer deux sens différents -- des homographes. Les vocabulaires intermédiaires (que ce soit celui du documentaliste, d’une requête formulée, ou la structure de renvois) normalisent l'usage de termes afin de rectifier des discordances. Les termes d’indexation du documentaliste rectifient le titre donné par l'auteur en représentant le sujet du document à travers un vocabulaire standardisé. Les chercheurs expérimentés savent comment modifier leurs requêtes ou celles des autres d'une façon que le système y réponde utilement. Il y a autant de re-représentations que de transitions d'un vocabulaire à un autre. Chacune de ces re-représentations présente une opportunité de rectifier les dissonances entre chercheur et document, mais aussi la possibilité de nouvelles dissonances. Un bon intermédiaire de recherche (humain ou informatisé) sait adapter sa terminologie au vocabulaire du système. L’accès efficace aux sources spécialisées exige des services recommandeurs de termes de recherche [18]. Les bases de données ont un seul index créé pour la base entière même si celle-ci couvre plusieurs domaines discursifs. A cause de cette multiplicité, on voudrait trouver autant d’indexes que de communautés d’utilisateurs [19].

Extrêmement convenable

Les éducateurs et les bibliothécaires se plaignent que les services les plus faciles, surtout Google et le Wikipédia, sont les services les plus

fréquemment choisi au lieu des ressources les plus dignes de confiance. La solution est évidente: Il nous faut construire de services aussi convenables que Google et le Wikipédia et aussi fiables que les ouvrages de référence imprimés. C’est une question d’art, de génie documentaire.

Un projet de documentation patrimoniale

Depuis quelques années une équipe à l’Université de Californie, Berkeley, travaille sur les techniques nécessaires pour l’exploitation avec la moindre difficulté les meilleures ressources disponibles à travers l’internet [20]. Nous voulons construire trois outils : 1. Le « Context Finder » trouve le contexte de toute chose. Si on rencontre quelque chose d’intéressant, on reçoit un éclaircissement d’une ressource de confiance avec deux « clics ». Le lecteur clique sur un nom dans le texte en ligne; l’ordinateur pose la question si c’est le nom d’une personne ou d’un endroit et répond par une liste brève de ressources recommandées adaptée au texte et, en principe, à la compréhension du lecteur. Un deuxième clic sélectionne la ressource et un lien dynamique lance un recherche automatique et présente le résultat. 2. Le « Context Builder » construit le contexte trouvé. Il insère les détails de la recherche, de la ressource exploitée, et de l’explication dans le texte même en format XML. Ainsi ces données sont prêtes pour la lecture prochaine et le lecteur prochain. 3. Le « Context Provider » récupère les liens en tout sens. Le « Context builder » permet l’accumulation de liens dynamiques à sens unique entre un texte et les ouvrages explicatifs. Ces liens peuvent être insérés aussi en sens inverse à fin d’enrichir les ouvrages explicatifs avec les liens aux textes qui mentionnent ces mots comme indiqué dans l’exemple du « Hogan ».

Un prototype d’interface

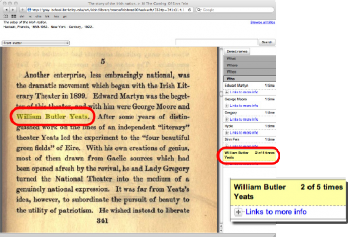

Notre premier prototype d’interface est montrée dans les figures 2 bis 4. Figure 2 : Un étudiant lit en ligne le page 341 d’un livre numérisé de l’Open-Access Text Archive de l’Internet Archive [4] : The Story of the Irish Nation par Francis Hackett (New York: The Century Co., 1922). Le logiciel de l’interface discerne automatiquement les noms propres qui apparaissent dans cette page : Edward Martyn, George Moore, William Butler Yeats, etc., et génère le liste à droite. Le lecteur qui veut s’informer sur Yeats met le curseur sur ce nom soit dans la liste soit dans la page et « Yeats » s’allume.

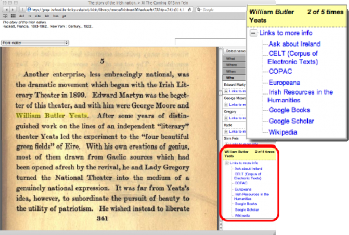

Figure 3 : Le lecteur clique sur le choix « Links to more info » au-dessous de « William Butler Yeats » et l’interface offre une liste de liens aux ressources recommandées.

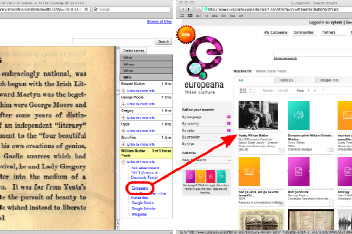

Figure 4 : Le lecteur sélectionne « Europeana », clique ce lien et reçoit les résultats d’une recherche dans « Europeana » sur Yeats en temps réel. Notons que c’est l’interface elle-même qui interroge « Europeana ». Le lecteur ne fait rien que cliquer deux fois. C’est une recherche très facilité !

Cet exemple simple est assez limité et nous travaillons des raffinements :

Le logiciel ne discerne pas parfaitement les noms de personnes et les noms de lieu ;

Une autre interface expérimentale permet au lecteur de corriger les identifications fausses ou ambigües du logiciel ;

Nous n’avons pas encore mis en œuvre les topiques (« What ») ou le temps (« When ») ; et

La liste de ressources à consulter est limitée.

Ce prototype d’interface est cependant prometteur quant à la possibilité de construire un “Context finder ».

L’image de la page est accompagnée par le texte en XML. Ce texte XML peut être rédigé et chaque nom propre est noté en XML de même pour les noms de lieu et tout mot ou phrase intéressant. De plus, à côté de chaque mot ou phrase on peut noter aussi en XML l’identification d’une ressource explicative convenable. Ainsi la page est de plus en plus préparée pour la lecture prochaine et le lecteur prochain. De telles pages annotées offrent au lecteur l’explication du contexte et des rapports de tout ce qu’il lit. Ce système d’annotation pour clarifier les mots et indiquer les ressources explicatives constitue notre « Context builder ».

Les liens enregistrés par le « Context builder » sont tous à sens unique : du texte à une ressource à consulter. Si ces liens étaient récoltés et inversés on pourrait ajouter ces liens à sens inverse : de la ressource à

consulter aux textes où ce nom ou mot est mentionné à la manière de

« Hogan ». Notre « Context provider » est notre rêve de « Patrimoine 3.0 ».

Veuillez visiter http://metadata.berkeley.edu/demos pour voir ce prototype et d’autres exemples de prototypes d’interface.

La documentation du patrimoine irlandais

Les études irlandaises n’existent guère comme domaine scientifique. Il y a des études nombreuses touchant l’histoire de l’Irlande, l’archéologie, le géographie humaine, la langue gaélique irlandaise, la littérature (en anglais et en gaélique), les beaux arts, la musique, la politique, et beaucoup d’autres sujets, mais l’édition de ces études est fragmentaire et dispersée. Surtout, les périodiques des sociétés régionales des 18e, 19e et 20e siècles contiennent des articles toujours d’intérêt. La plupart de ces périodiques manquent d’indexation et la bibliographie de ces matières est inachevée. Elles sont rarement disponibles dans les fonds de bibliothèques, et on ne les trouve guère en dehors d’Irlande. Maintes ressources numérisées existent, mais les normes et les protocoles qui assurent l’accès convenable sont peu adoptés. De même ceux qui font des recherches sur des sujets relatifs à l’Irelande sont dispersés dans de multiples établissements universitaires. Ces conditions sont caractéristiques de la documentation des patrimoines. En 2007-2009 le Centre for Data Digitisation and Analysis a numérisé quatre-vingts périodiques irlandais (environ 600,000 pages) et cette collection numérisée constitue la « Ireland Collection » de JSTOR [5] [21]. Nous examinons comment lier les détails de ces articles (et autres textes du patrimoine irlandais) aux ouvrages de référence. Quoique notre projet traite de l’Irlande, les techniques qui sont efficaces dans la documentation du patrimoine irlandais seront utiles pour gérer les autres ressources patrimoniales.

Conclusion

Comprendre quelque chose exige qu’on s’informe du contexte et des rapports. Alors comment faciliter la compréhension du contexte historique et culturel d’un patrimoine? Dans l’ère des imprimés on rassemble les ouvrages de référence les plus digne de confiance, on navigue parmi eux et on adapte la recherche selon la terminologie particulière de chaque ressource. Si un lecteur explique à un bibliothécaire ce qu’il recherche, un bibliothécaire qualifié sait naviguer dans les ouvrages pour retrouver les faits ou documents pertinents. Actuellement, un pareil environnement n’existe pas encore en ligne. L’Université de Californie, Berkeley, a le projet de développer un tel service en trois phases. Une interface « Context finder » permet les recherches convenables dans les ressources recommandées. Un système « Context builder » note les liens à chaque ressource explicative dans le texte du lecteur en XML. La technique « Context provider » ajoute ces liens en sens inverse de la ressource vers les textes. Ainsi un réseau explicatif s’accumule. Comme toujours, les tâches sont quelque peu déléguées au logiciel. L’interface assume le rôle du bibliothécaire et doit être sensible aux demandes du lecteur, mais aussi prendre des initiatives pour arriver au but. C’est un rôle selon Briet « . . . comme le chien du chasseur – tout à fait en avant, guidé, guidant.” [22, 43]

Remerciements : Le project « Context and Relationships : Ireland and Irish Studies » est subventionné par l’Advancing Knowledge programme (Award PK- 50027-07) du National Endowment for the Humanities et l’Institute of Museum and Library Studes, Washington, DC. Nos collègues Paul Ell, Fredric Gey, Matthew Holmberg, Ray Larson, Barry Pateman, et Jeanette Zerneke participent aussi dans ce projet et nous remercions Dara Hellman et Michel Menou de leur aide.

Références bibliographiques

Bibliographie

[1] ↑ Support for the Learner: What, Where, When, and Who. http://ecai.org/imls2004/.

[2] ↑ Bringing Lives to Light: Biography in Context. http://ecai.org/imls2006/.

[3] ↑ Context and Relationships: Ireland and Irish Studies. http://ecai.org/neh2007/

[4] ↑ Anon. La terminologie de la documentation. Coopération Intellectuelle 77 (1937): 228-240.

[5] ↑ M. Buckland Le centenaire de "Madame Documentation": Suzanne Briet, 1894-1989. Documentaliste: Sciences de l'information 32, no. 3 (Mai/Juin 1995): 179-181.

[6] ↑ S. Fayet-Scribe. Women professionals in France during the 1930s. Libraries and the Cultural Record 44, no 2 (2009): 201-219.

[7] ↑ S. Briet. Qu’est-ce que la documentation? EDIT, Paris, 1951. http://martinetl.free.fr/suzannebriet/questcequeladocumentation/

[8] ↑ S. Briet. What is Documentation? Scarecrow Pr., Lanham, MD, 2006. http://ella.slis.indiana.edu/~roday/what%20is%20documentation.pdf

[9] ↑ M. Buckland. What is a « digital document » ? Document numérique 2 (juin 1998) : 221-230. http://people.ischool.berkeley.edu/~buckland/digdoc.html

[10] ↑ S. Briet. La nouvelle Salle des catalogues à la Bibliothèque nationale. Bulletin du bibliophile et du bibliothécaire, NS, 17. année (20 Oct., 1938): 437-442.

[11] ↑ M. Buckland. Library reference service in a digital environment, Library and Information Science Research 30, no 2 (2008): 81-85. http://people.ischool.berkeley.edu/~buckland/libref.pdf

[12] ↑ E. Hogan. Onomasticon goedelicum locorum et tribuum Hiberniae et Scotiae; an index, with identifications, to the Gaelic names of places and tribes. Hodges, Figgis, Dublin. 1910. http://publish.ucc.ie/cocoon/doi/locus

[13] ↑ M. Buckland, A. Chen, F. C. Gey, R. R. Larson, R. Mostern & V. Petras. Geographic Search: Catalogs, Gazetteers, and Maps. College & Research Libraries 68, no. 5 (Sept 2007): 376-387.

[14] ↑ J. L. Zerneke, M. Buckland & K. Carl. Temporally Dynamic Maps: The Electronic Cultural Atlas Initiative Experience. Human IT 8.3 (2006): 83–94. http://www.hb.se/bhs/ith/3-8/jzmbkc.pdf.

[15] ↑ M. Buckland. Naming in the Library: Marks, Meaning and Machines. In: Nominalization, Nomination and Naming in Texts. C. Todenhagen et W. Thiele, eds. Stauffenburg, Tübingen, 2007, pp. 249-260.

[16] ↑ M. Coyaud. Introduction a l'étude des langages documentaires. Klincksieck, Paris, 1966.

[17] ↑ M. Buckland. Forme, Signification, et Structure des Systèmes de Sélection du Savoir. Deuxiême colloque du chapître de l'International Society for Knowledge Organization, ISKO99, Lyon, France, Oct 21-22, 1999. http://people.ischool.berkeley.edu/~buckland/lyon-fr.html

[18] ↑ M. Buckland, A. Chen, F. C. Gey & R. R. Larson. Search Across Different Media: Numeric Data Sets and Text Files. Information Technology and Libraries 25, no 4 (Dec 2006): 181-189. http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/lita/ital/252006/number4decembe ra/buckland.pdf

[19] ↑ M. Buckland, H. Jiang, Y. Kim et V. Petras. Domain-Based Indexes: Indexing for Communities of Users. In: 3e Congrès du Chapitre français de L’ISKO, 5-6 juillet 2001. Filtrage et résumé informatique de l’Information sur les réseaux. Paris: Université Nanterre Paris X.. 181-185 http://metadata.sims.berkeley.edu/papers/ISKObuck.pdf

[20] ↑ M. Buckland et R. Shaw. 4W vocabulary mapping across diverse reference genres. In: Culture and Identity: Proceedings of the Tenth International ISKO Conference 5-8 August 2008 Montréal, Canada. Ed. by C. Arsenault and J. T. Tennis. Würzburg, Germany: Ergon Verlag, 151-156. http://people.ischool.berkeley.edu/~buckland/ISKO08.pdf

[21] ↑ Digital Library of Core E-Resources on Ireland http://www.jisc- collections.ac.uk/catalogue/ireland_eresources

[22] ↑ S. Briet. Bibliothécaires et documentalistes. Revue de la documentation 21 (1954): 41-45.

Notes

- ↑ ECAI : < http://ecai.org >

- ↑ < http://www.qub.ac.uk/research-centres/CentreforDataDigitisationandAnalysis/ >

- ↑ The Locus project : < http://www.ucc.ie/locus/>

- ↑ Internet Archive Open-Access Text Archive : <http://www.archive.org/details/texts>

- ↑ http://www.jstor. org/templates/jsp/_jstor/templates/info/about/archives/aboutCollections/aboutIreland.pdf