La Complainte d'outremer : Différence entre versions

(→Fac-similé) |

(→Voir aussi) |

||

| (16 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||

| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||

Extrait de : Œuvres complètes de [[A pour auteur::Rutebeuf]], Texte établi par [[A pour traducteur::Achille Jubinal]], Chez Édouard Pannier, 1839, 1 (p. 91-99). | Extrait de : Œuvres complètes de [[A pour auteur::Rutebeuf]], Texte établi par [[A pour traducteur::Achille Jubinal]], Chez Édouard Pannier, 1839, 1 (p. 91-99). | ||

| + | |||

| + | Pour Jubinal ce poème a été composé entre 1264 et 1268. | ||

| + | |||

==Le texte== | ==Le texte== | ||

===Transcription=== | ===Transcription=== | ||

Ce texte a été établi en 1839 par [[A pour traducteur::Achille Jubinal]], chez Édouard Pannier. | Ce texte a été établi en 1839 par [[A pour traducteur::Achille Jubinal]], chez Édouard Pannier. | ||

| + | {{t3|'''La Complainte d’Outre-Mer, '''<br /> {{sc|ou}} <br />C’EST LA COMPLAINTE D’OUTRE-MEIR<ref>J’ai fait imprimer cette pièce, ainsi que celle qui suit, avec une notice sur Rutebeuf (Paris, Téchener et Silvestre, 1834). Je disais dans la notice qui précède le texte roman que la date de ''La Complainte d’Outre-mer'' me semblait être environ de 1264 à 1268. Rutebeuf y parle en effet de secours demandés par Geoffroi de Sargines : or précisément à cette époque Bibars enlevait l’une après l’autre toutes leurs conquêtes aux chrétiens, dont les chefs ne cessaient de s’adresser aux princes d’occident afin d’obtenir qu’ils vinssent à leur aide. Ce qu’il y a de certain c’est que cette pièce ne peut être postérieure à 1269, puisque Rutebeuf y parle de Geoffroî de Sargines comme commandant encore en Terre-Sainte ; et que ce chevalier mourut le 21 avril de cette même année. (Voyez pour la date de sa mort la note J, à la fin du volume.)</ref>.}} | ||

| + | |||

| + | {{centré|Mss. 7218, 7633, 7615.}} | ||

| + | |||

| + | {{sep4}} | ||

| + | |||

{{Début 3 colonnes}} | {{Début 3 colonnes}} | ||

<poem class="verse"> | <poem class="verse"> | ||

| Ligne 17 : | Ligne 26 : | ||

Dont vous oez ces romans lire, | Dont vous oez ces romans lire, | ||

</poem> | </poem> | ||

| − | + | ||

| − | {{ | + | <poem class="verse"> |

| − | + | Par la paine et par le martire | |

| + | Que li cors souffrirent sor terre. | ||

| + | Vez ci le tems ; Diex vous vient querre, | ||

| + | Braz estenduz de son sanc tains, | ||

| + | Par qui li feus vous ert destains<ref>Ms. 7615. {{sc|Var}}. Nos est estains.</ref> | ||

| + | Et d’enfer et de purgatoire ! | ||

| + | Recommenciez novele estoire : | ||

| + | Servez Dieu de fin cuer entier, | ||

| + | Quar Diex vous monstre le sentier | ||

| + | De son païs et de sa marche, | ||

| + | Que l’en, sanz raison, li sormarche<ref>Ms. 7615. {{sc|Var}}. Démarche.</ref>. | ||

| + | Por ce si devriiez entendre | ||

| + | A revengier et à deffendre | ||

| + | La terre de promission | ||

| + | Qui est en tribulacion, | ||

| + | Et perdue, se Diex n’en pensse, | ||

| + | Se prochainement n’a deffensse. | ||

| + | Soviegne-vous de Dieu le Père | ||

| + | Qui por souffrir la mort amère | ||

| + | Envoia en terre son Fil ; | ||

| + | Or est la terre en grant péril | ||

| + | Là où il fu et mors et vis. | ||

| + | Je ne sai que plus vous devis : | ||

| + | Qui n’aidera en ceste empointe, | ||

| + | Qui ci fera le mésacointe, | ||

| + | Poi priserai tout l’autre afère, | ||

| + | Tant sache le papelart fère ; | ||

| + | Ainz dirai mès et jor et nuit : | ||

| + | « N’est pas tout or quanqu’il reluit. » | ||

| + | </poem> | ||

<poem class="verse"> | <poem class="verse"> | ||

Ha ! rois de France, rois de France, | Ha ! rois de France, rois de France, | ||

| Ligne 39 : | Ligne 77 : | ||

« Ne lest por l’amor de celui | « Ne lest por l’amor de celui | ||

« Qu’en la fin ert juges de lui. » | « Qu’en la fin ert juges de lui. » | ||

| − | + | </poem> | |

| − | Assez de gent sont mult dolant | + | {{Saut 3 colonnes}} |

| + | <poem class="verse"> | ||

| + | {{Surligné|yellow|Assez de gent sont mult dolant | ||

De ce que l’en trahi {{sc|Rollant}}, | De ce que l’en trahi {{sc|Rollant}}, | ||

| − | Et pleurent de fausse pitié, | + | Et pleurent de fausse pitié,}} |

Et voient à iex l’amistié | Et voient à iex l’amistié | ||

Que Diex nous fist qui nous cria, | Que Diex nous fist qui nous cria, | ||

| Ligne 48 : | Ligne 88 : | ||

Aus Juys qu’il moroit de soi<ref>''De soi'' pour ''de soif''.</ref> : | Aus Juys qu’il moroit de soi<ref>''De soi'' pour ''de soif''.</ref> : | ||

Ce n’ert pas por boivre à guersoi<ref name=p125>''A guersoi'', à ivrognerie, par gourmandise. — Ce mot, qui est composé de 'guère'' et de ''soif'' me semble une raillerie philologique pour désigner</ref> ; | Ce n’ert pas por boivre à guersoi<ref name=p125>''A guersoi'', à ivrognerie, par gourmandise. — Ce mot, qui est composé de 'guère'' et de ''soif'' me semble une raillerie philologique pour désigner</ref> ; | ||

| + | </poem> | ||

| + | |||

| + | <poem class="verse"> | ||

| + | Ainz avoit soi de nous réembre. | ||

| + | Celui doit l’en douter et criembre, | ||

| + | Por tel seignor doit l’en plorer<ref>Ms. 7615. {{sc|Var}}. Orer.</ref> | ||

| + | Qu’ainsinc se lessa devoier<ref>Ms. 7633, 7615. {{sc|Var}}. Dévorer.</ref>, | ||

| + | Qui se fist percier le costé | ||

| + | Por nous oster du mal osté : | ||

| + | Du costé issi sanc et ève<ref>Ms. 7633. {{sc|Var}}. Eigue.</ref> | ||

| + | Qui ses amis nétoie et lève. | ||

| + | |||

| + | Rois de France, qui avez mis | ||

| + | Et vostre avoir et voz amis | ||

| + | Et le cors por Dieu en prison<ref>Allusion à la captivité de saint Louis pendant la première croisade.</ref>, | ||

| + | Ci aura trop grant mesprison | ||

| + | S’à la sainte terre failliez. | ||

| + | Or covient que vous i ailliez | ||

| + | Ou vous i envoiez de gent, | ||

| + | Sanz espargnier or ne argent, | ||

| + | Dont li droiz Dieu soit calengiez<ref>Ms. 7615. {{sc|Var}}. Espargniez. — ''Calengiez'' est pris ici dans le sens de ''défendu, protégé''.</ref>. | ||

| + | Diex ne veut fère plus lons giez<ref>''Giez'', liens, attache.</ref> | ||

| + | A ses amis, ne longue lenge<ref>''Lenge'', longe.</ref> ; | ||

| + | Ainçois i veut metre calenge, | ||

| + | Et veut cels le voisent véoir | ||

| + | Qu’à sa destre voudront séoir. | ||

| + | </poem><ref follow=p125>l’action de boire beaucoup. C’est ce que prouve un petit poème intitulé ''De guersay'', qu’on trouvera dans mon ''Recueil de contres et de fabliaux''. On rencontre aussi cette expression ''guersoi'' dans ''Le roman du renart''.</ref> | ||

| + | <poem class="verse"> | ||

| + | Ahi ! prélat de sainte Yglise, | ||

| + | Qui por garder les cors de bise | ||

| + | Ne volez aler aus matines, | ||

| + | Mesires {{sc|Giefrois}} de Surgines<ref>Ms. 7633. {{sc|Var}}. Joffrois de Surgines.</ref> | ||

| + | Vous demande de là la mer ; | ||

| + | Mès je di cil fet à blasmer | ||

| + | Qui riens nule plus vous demande | ||

| + | Fors bons vins et bone viande | ||

| + | Et que li poivres soit bien fors !… | ||

| + | C’est vostre guerre et voz effors ; | ||

| + | C’est vostre Diex, c’est vostre biens : | ||

| + | Vostre père i tret le fiens. | ||

| + | {{sc|Rustebues}} dist, qui riens ne çoile, | ||

| + | Qu’assez aurez d’un pou de toile<ref>C’est-à-dire : d’un étroit linceul.</ref>, | ||

| + | Se les pances ne sont trop grasses ; | ||

| + | Et que feront les ames lasses ? | ||

| + | Els iront là ou dire n’ose : | ||

| + | Diex ert juges de ceste chose. | ||

| + | Quar envoiez le redéisme<ref>''Redéisme'', rachat ; le dixième du dixième. — Ce vers et les trois suivants manquent au Ms. 7633.</ref> | ||

| + | A Jhésu-Crist du sien méisme : | ||

| + | Se li fetes tant de bonté, | ||

| + | Puis qu’il vous a si haut monté. | ||

</poem> | </poem> | ||

{{Saut 3 colonnes}} | {{Saut 3 colonnes}} | ||

| − | ... | + | <poem class="verse"> |

| + | Ahi ! grant cler, grant provandier, | ||

| + | Qui tant estes grant viandier, | ||

| + | Qui fetes Dieu de vostre pance, | ||

| + | Dites-moi par quel acointance | ||

| + | Vous partirez au Dieu roiaume, | ||

| + | </poem> | ||

| + | <poem class="verse"> | ||

| + | Qui ne volez pas dire {{rom|.i.|1}} siaume | ||

| + | Du Sautier (tant estes divers), | ||

| + | Fors celui où n’a que {{rom|.ij.|2}} vers. | ||

| + | Celui dites après mengier<ref>Le ''Deo gratias''.</ref>. | ||

| + | Diex veut que vous l’alez vengier | ||

| + | Sanz controver nul autre essoine, | ||

| + | Ou vous lessiez le patremoine | ||

| + | Qui est du sanc au Crucéfi. | ||

| + | Mal le tenez, je vous afi : | ||

| + | Se vous servez Dieu à l’église, | ||

| + | Diex vous resert en autre guise<ref>Ms. 7615. {{sc|Var}}. D’autre servise.</ref>, | ||

| + | Qu’il vous pest en vostre meson ! | ||

| + | C’est quite quite par reson ; | ||

| + | Mès se vous amez le repère | ||

| + | Qui sanz fin est por joie fère, | ||

| + | Achetez-le, que Diex le vent ; | ||

| + | Quar il a mestier par couvent | ||

| + | D’acheteors, et cil s’engingnent<ref>Ms. 7615. {{sc|Var}}. S’ensoignent.</ref> | ||

| + | Qui orendroit ne le barguignent ; | ||

| + | Quar tels foiz le voudront avoir | ||

| + | C’on ne l’aura pas por avoir. | ||

| + | |||

| + | Tornoieor, vous que direz, | ||

| + | Qui<ref>Ms. 7615. {{sc|Var}}. Quant.</ref> au jor du juyse irez ? | ||

| + | Devant Dieu que porrez respondre ? | ||

| + | Quar lors ne se porront repondre | ||

| + | Ne gent clergies, ne gent laies, | ||

| + | Et Diex vous monsterra ses plaies ! | ||

| + | </poem> | ||

| + | <poem class="verse"> | ||

| + | Se il vous demande la terre | ||

| + | Où por vous vout la mort soufferre, | ||

| + | Que direz-vous ? Je ne sais qoi. | ||

| + | Li plus hardi seront si qoi | ||

| + | C’on les porroit penre à la main : | ||

| + | Et nous n’avons point de demain, | ||

| + | Quar li termes vient et aprouche | ||

| + | Que la mort nous clorra la bouche. | ||

| + | |||

| + | Ha, Antioche ! terre sainte ! | ||

| + | Com ci a dolereuse plainte | ||

| + | Quant tu n’as mes nus {{sc|Godefroiz}} ! | ||

| + | Li feus de charité est froiz | ||

| + | En chascun cuer de crestien : | ||

| + | Ne jone homme ne ancien | ||

| + | N’ont por Dieu cure de combatre. | ||

| + | Assez se porroit jà débatre | ||

| + | Et Jacobins et Cordeliers, | ||

| + | Qu’il trovaissent nus {{sc|Angeliers}}<ref>''Angeliers'' est l’un des héros du cycle carlovingien. Les romans des douze pairs l’appellent toujours ''Engeler de Gascoigne, li Gascuinz Engelers'', ou ''Angeliers de Bordele'' (Bordeaux). Il avait pour père Drues de Montdidier, pour mère la première fille d’Aymeri de Narbonne, et pour frères Gaudin, Richier et Sansson. Voici en quels termes nous l’apprend ''Le roman d’Aymeri de Narbonne'' (Ms. 2735, Bibl. du Roi, fol. 52, {{2e}} col.) : | ||

| + | {{filet|5}}Droes de Montdidier | ||

| + | Quatre filz ot qui furent preuz et fier : | ||

| + | L’un fu Gaudin et li autres Richier, | ||

| + | Et li dui autres Sansson et {{sc|Angelier}} | ||

| + | Qui tant aidièrent Guillaume le guerrier ; | ||

| + | Crestienté firent mult essaucier. | ||

| + | |||

| + | Selon la ''Chanson de Roland'', il fut tué à la bataille de Roncevaux par un Sarrasin nommé ''Climborins'', qui montait un cheval appelé ''Barbamusche'', et fut vengé immédiatement par Roland, dont l’épée ''Hauteclère'' perça d’outre en outre son meurtrier.</ref>, | ||

| + | </poem> | ||

| + | <poem class="verse"> | ||

| + | Nus {{sc|Tancrés}}<ref>Ms. 7633. {{sc|Var}}. Tangereiz. — C’est le chef que nous nommons ''Tancrède'', qui, parti en 1096 pour la croisade, d’après les exhortations d’Urbain IV, avec Bohémond, son cousin, prince de Tarente, eut l’honneur de planter le premier sur Jérusalem l’étendard des chrétiens. On sait quels effets le Tasse a tirés du beau caractère de ce héros dans son immortel poëme. Quant au ''Baudouin'' dont parle ici Rutebeuf, c’est, je crois, celui qui était frère de Godefroi, auquel il succéda en l’an 1100 dans la royauté de Jérusalem{{refl|np130|num=*}}. Je dis je crois, parce qu’il serait possible, bien que ce ne soit pas probable, que le trouvère eût voulu désigner Baudouin de Sébourg, sur lequel il nous reste un fort beau poëme inédit. Baudouin de Sébourg, qui était cousin de Baudouin {{Ier}}, lui succéda en 1118, et mourut en 1131 après s’être rendu cher à ses sujets par son courage et ses vertus. | ||

| + | <p style="font-size:80%">{{refa|np130|*}}Rabelais, dans son livre II, chap. 38, de {{sc|Pantagruel}}, où Épistemon raconte qu’il a vu en enfer : « Xercès qui etoit devenu crieur de moutarde, Démosthène vigneron, Fabie enfileur de patenostres, Brute et Cassie agrimenseurs, Trajan pescheur de grenouilles, Antonin lacquais, etc. », fait de Baudouin un marguillier et de Godfroy de bouillon un dominotier. Je serais curieux de savoir ce que le grand extracteur de quintessence aurait fait de {{sc|Tancrède}} s’il fût venu à penser à lui : peut-être un preneur de rats, comme du pape Alexandre IV ; un écumeur de marmites, comme du pape Boniface VIII, un vendeur de petits pâtés, comme du pape Jules II.</p></ref>, ne nus {{sc|Bauduins}} ; | ||

| + | Ainçois lèront aus Béduins | ||

| + | Maintenir la terre absolue, | ||

| + | Qui par défaut nous est tolue ; | ||

| + | Et Diex l’a jà d’une part arse. | ||

| + | D’autre part vienent cil de Tharse : | ||

| + | Et {{sc|Coramin}} et {{sc|Chenillier}}<ref>Voyez note N, fin du volume.</ref> | ||

| + | Revendront por tout escillier ! | ||

| + | Jà ne sera (pii la desfande. | ||

| + | Se mesires {{sc|Giefroiz}} me demande | ||

| + | Secors, si quière qui li face, | ||

| + | Que je n’i voi nule autre trace ; | ||

| + | Quar com plus en sermoneroie | ||

| + | Et plus la fère empireroie ! | ||

| + | </poem> | ||

| + | <poem class="verse"> | ||

| + | Cis siècles faut : qui bien fera | ||

| + | Après la mort le trovera. | ||

| + | </poem> | ||

| + | |||

| + | |||

| + | {{c|''Explicit la Complainte d’outre-mer''.}} | ||

| + | {{brn|3}} | ||

{{Fin 3 colonnes}} | {{Fin 3 colonnes}} | ||

| + | |||

===Notes de l'article=== | ===Notes de l'article=== | ||

<references/> | <references/> | ||

| Ligne 58 : | Ligne 239 : | ||

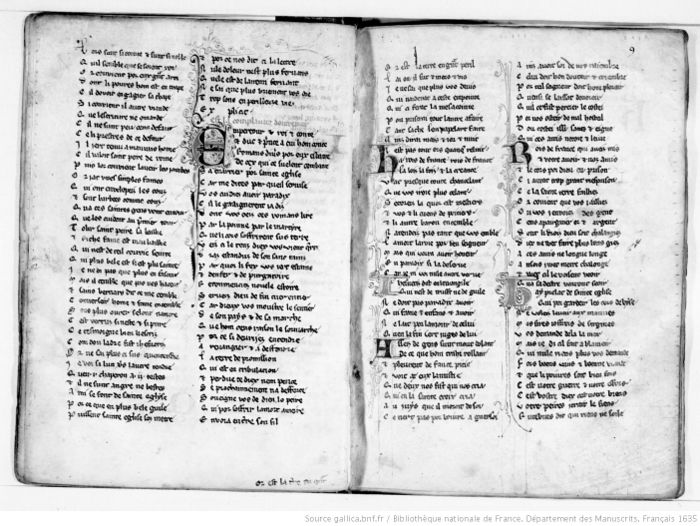

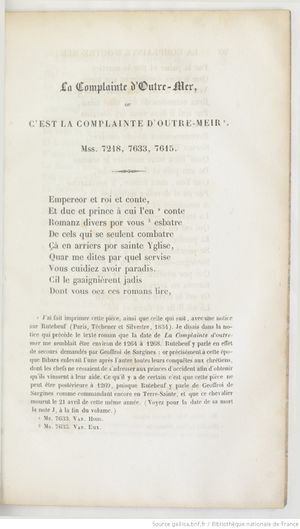

[[File:Gallica btv1b9058335d f15.jpg|700px]] | [[File:Gallica btv1b9058335d f15.jpg|700px]] | ||

{{Clr}} | {{Clr}} | ||

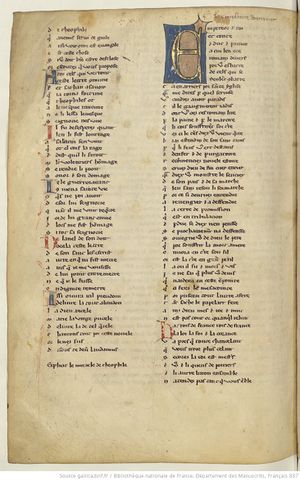

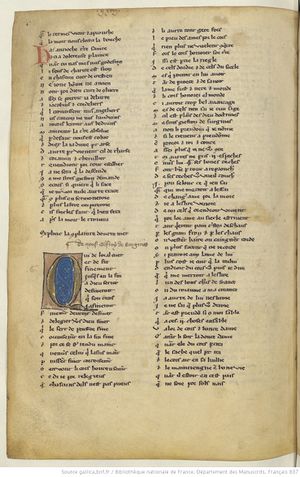

| + | ====Manuscrit Regius 7218==== | ||

| + | Voir https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc51085n | ||

[[Fichier:Gallica btv1b55013464t-f614.jpg|300px|left]] | [[Fichier:Gallica btv1b55013464t-f614.jpg|300px|left]] | ||

[[Fichier:Gallica btv1b55013464t-f616.jpg|300px|right]] | [[Fichier:Gallica btv1b55013464t-f616.jpg|300px|right]] | ||

[[Fichier:Gallica btv1b55013464t-f615.jpg|300px|center]] | [[Fichier:Gallica btv1b55013464t-f615.jpg|300px|center]] | ||

| + | |||

| + | {{Clr}} | ||

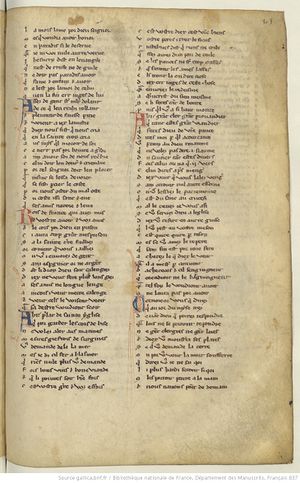

| + | ====Ouvrage de Jubunal==== | ||

| + | [[Fichier:Gallica ark bpt6k6438649s F129.jpg|300px|left]] | ||

| + | {{Clr}} | ||

==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||

| Ligne 66 : | Ligne 254 : | ||

* https://fr.wikisource.org/wiki/Rutebeuf_-_%C5%92uvres_compl%C3%A8tes,_1839/La_complainte_d%E2%80%99outre-mer | * https://fr.wikisource.org/wiki/Rutebeuf_-_%C5%92uvres_compl%C3%A8tes,_1839/La_complainte_d%E2%80%99outre-mer | ||

* https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9058335d/f15.item | * https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9058335d/f15.item | ||

| + | [[Catégorie:Poèmes]] | ||

Version actuelle datée du 31 août 2022 à 08:37

Extrait de : Œuvres complètes de Rutebeuf, Texte établi par Achille Jubinal, Chez Édouard Pannier, 1839, 1 (p. 91-99).

Pour Jubinal ce poème a été composé entre 1264 et 1268.

Sommaire

Le texte

Transcription

Ce texte a été établi en 1839 par Achille Jubinal, chez Édouard Pannier.

La Complainte d’Outre-Mer,

ou

C’EST LA COMPLAINTE D’OUTRE-MEIR[1].

|

Empereor et roi et conte, Par la paine et par le martire Ha ! rois de France, rois de France, |

Assez de gent sont mult dolant Ainz avoit soi de nous réembre. Ahi ! prélat de sainte Yglise,

|

Ahi ! grant cler, grant provandier, Qui ne volez pas dire .i. siaume Se il vous demande la terre Nus Tancrés[24], ne nus Bauduins ; Cis siècles faut : qui bien fera |

Notes de l'article

- ↑ J’ai fait imprimer cette pièce, ainsi que celle qui suit, avec une notice sur Rutebeuf (Paris, Téchener et Silvestre, 1834). Je disais dans la notice qui précède le texte roman que la date de La Complainte d’Outre-mer me semblait être environ de 1264 à 1268. Rutebeuf y parle en effet de secours demandés par Geoffroi de Sargines : or précisément à cette époque Bibars enlevait l’une après l’autre toutes leurs conquêtes aux chrétiens, dont les chefs ne cessaient de s’adresser aux princes d’occident afin d’obtenir qu’ils vinssent à leur aide. Ce qu’il y a de certain c’est que cette pièce ne peut être postérieure à 1269, puisque Rutebeuf y parle de Geoffroî de Sargines comme commandant encore en Terre-Sainte ; et que ce chevalier mourut le 21 avril de cette même année. (Voyez pour la date de sa mort la note J, à la fin du volume.)

- ↑ Ms. 7633. Var. Hom.

- ↑ Ms. 7633. Var. Eux.

- ↑ Ms. 7615. Var. Nos est estains.

- ↑ Ms. 7615. Var. Démarche.

- ↑ Il y a ici en note dans le Ms., de la main de Fauchet : « Saint Loys et son frère. » (Alphonse.)

- ↑ De soi pour de soif.

- ↑ A guersoi, à ivrognerie, par gourmandise. — Ce mot, qui est composé de 'guère et de soif me semble une raillerie philologique pour désigner l’action de boire beaucoup. C’est ce que prouve un petit poème intitulé De guersay, qu’on trouvera dans mon Recueil de contres et de fabliaux. On rencontre aussi cette expression guersoi dans Le roman du renart.

- ↑ Ms. 7615. Var. Orer.

- ↑ Ms. 7633, 7615. Var. Dévorer.

- ↑ Ms. 7633. Var. Eigue.

- ↑ Allusion à la captivité de saint Louis pendant la première croisade.

- ↑ Ms. 7615. Var. Espargniez. — Calengiez est pris ici dans le sens de défendu, protégé.

- ↑ Giez, liens, attache.

- ↑ Lenge, longe.

- ↑ Ms. 7633. Var. Joffrois de Surgines.

- ↑ C’est-à-dire : d’un étroit linceul.

- ↑ Redéisme, rachat ; le dixième du dixième. — Ce vers et les trois suivants manquent au Ms. 7633.

- ↑ Le Deo gratias.

- ↑ Ms. 7615. Var. D’autre servise.

- ↑ Ms. 7615. Var. S’ensoignent.

- ↑ Ms. 7615. Var. Quant.

- ↑ Angeliers est l’un des héros du cycle carlovingien. Les romans des douze pairs l’appellent toujours Engeler de Gascoigne, li Gascuinz Engelers, ou Angeliers de Bordele (Bordeaux). Il avait pour père Drues de Montdidier, pour mère la première fille d’Aymeri de Narbonne, et pour frères Gaudin, Richier et Sansson. Voici en quels termes nous l’apprend Le roman d’Aymeri de Narbonne (Ms. 2735, Bibl. du Roi, fol. 52, Modèle:2e col.) :

Modèle:FiletDroes de Montdidier

Quatre filz ot qui furent preuz et fier :

L’un fu Gaudin et li autres Richier,

Et li dui autres Sansson et Angelier

Qui tant aidièrent Guillaume le guerrier ;

Crestienté firent mult essaucier.

Selon la Chanson de Roland, il fut tué à la bataille de Roncevaux par un Sarrasin nommé Climborins, qui montait un cheval appelé Barbamusche, et fut vengé immédiatement par Roland, dont l’épée Hauteclère perça d’outre en outre son meurtrier. - ↑ Ms. 7633. Var. Tangereiz. — C’est le chef que nous nommons Tancrède, qui, parti en 1096 pour la croisade, d’après les exhortations d’Urbain IV, avec Bohémond, son cousin, prince de Tarente, eut l’honneur de planter le premier sur Jérusalem l’étendard des chrétiens. On sait quels effets le Tasse a tirés du beau caractère de ce héros dans son immortel poëme. Quant au Baudouin dont parle ici Rutebeuf, c’est, je crois, celui qui était frère de Godefroi, auquel il succéda en l’an 1100 dans la royauté de JérusalemModèle:Refl. Je dis je crois, parce qu’il serait possible, bien que ce ne soit pas probable, que le trouvère eût voulu désigner Baudouin de Sébourg, sur lequel il nous reste un fort beau poëme inédit. Baudouin de Sébourg, qui était cousin de Baudouin Ier, lui succéda en 1118, et mourut en 1131 après s’être rendu cher à ses sujets par son courage et ses vertus.

Modèle:RefaRabelais, dans son livre II, chap. 38, de Pantagruel, où Épistemon raconte qu’il a vu en enfer : « Xercès qui etoit devenu crieur de moutarde, Démosthène vigneron, Fabie enfileur de patenostres, Brute et Cassie agrimenseurs, Trajan pescheur de grenouilles, Antonin lacquais, etc. », fait de Baudouin un marguillier et de Godfroy de bouillon un dominotier. Je serais curieux de savoir ce que le grand extracteur de quintessence aurait fait de Tancrède s’il fût venu à penser à lui : peut-être un preneur de rats, comme du pape Alexandre IV ; un écumeur de marmites, comme du pape Boniface VIII, un vendeur de petits pâtés, comme du pape Jules II.

- ↑ Voyez note N, fin du volume.

Fac-similés

Manuscrit Regius 7218

Voir https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc51085n

Ouvrage de Jubunal

Voir aussi

- Sources